жҘјеёӮпјҢе‘Ёжң«вҖңйҮҚиҰҒе–ҠиҜқвҖқвҖҰвҖҰ

- еӨ§иғЎеӯҗиҜҙжҲҝ еҫ®дҝЎеҸ·

- 2021-11-14 16:53:43

жҘјеёӮжңҖз—ӣиӢҰзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжӯЈеңЁиҝҮеҺ»гҖӮ

еҚіе°ҶеҲ°жқҘзҡ„вҖңжҘјеёӮд№ӢжҳҘвҖқдјҡжҖҺж ·пјҹжҳҜз®ҖеҚ•ең°йҮҚеӨҚеҺҶеҸІеҗ—пјҹиҝҷдёӘе‘Ёжң«пјҢдёҖзі»еҲ—йҮҚиҰҒе–ҠиҜқжқҘдәҶгҖӮ

иҝҷдәӣвҖңе–ҠиҜқвҖқйқһеёёйҮҚиҰҒпјҢжҳҜеңЁз»ҷ2022е№ҙзҡ„жҘјеёӮе®ҡи°ғгҖӮ

е…ҲзңӢеӨ®иЎҢгҖӮ

еӨ®иЎҢйҖҡиҝҮе®ҳзҪ‘еҸ‘еёғдәҶвҖңдәә民银иЎҢе…ҡ委еҸ¬ејҖдјҡи®®и®Өзңҹдј иҫҫеӯҰд№ е…ҡзҡ„еҚҒд№қеұҠе…ӯдёӯе…ЁдјҡзІҫзҘһвҖқзҡ„ж–°й—»йҖҡзЁҝгҖӮ

йҮҢйқўжңүеҰӮдёӢзҡ„иЎЁиҝ°пјҡ

еқҡжҢҒзЁіеҒҘзҡ„иҙ§еёҒж”ҝзӯ–пјҢеҒҡеҘҪи·Ёе‘Ёжңҹи®ҫи®ЎпјҢз»ҹзӯ№иҖғиҷ‘д»ҠжҳҺдёӨе№ҙж”ҝзӯ–иЎ”жҺҘпјҢжӣҙеҘҪж”ҜжҢҒж¶Ҳиҙ№жҠ•иө„жҒўеӨҚпјҢжҠ‘еҲ¶д»·ж јиҝҮеҝ«дёҠж¶ЁпјҢдҝғиҝӣз»ҸжөҺзӨҫдјҡй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•гҖӮ继з»ӯзЁіеҰҘжңүеәҸеӨ„зҪ®й«ҳйЈҺйҷ©йҮ‘иһҚжңәжһ„пјҢеҺӢе®һеҗ„ж–№иҙЈд»»пјҢзүўзүўе®ҲдҪҸдёҚеҸ‘з”ҹзі»з»ҹжҖ§йЈҺйҷ©зҡ„еә•зәҝгҖӮ

иҒҡз„ҰеҸ‘еұ•дёҚе№іиЎЎдёҚе……еҲҶй—®йўҳе’Ңз»ҸжөҺзӨҫдјҡж°‘з”ҹзҡ„и–„ејұзҺҜиҠӮпјҢеҲӣж–°иҙ§еёҒж”ҝзӯ–е·Ҙе…·пјҢеј•еҜјйҮ‘иһҚжңәжһ„еҠ еӨ§еҜ№е°Ҹеҫ®дјҒдёҡгҖҒз»ҝиүІеҸ‘еұ•гҖҒ科жҠҖеҲӣж–°гҖҒд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙгҖҒеҢәеҹҹеҚҸи°ғеҸ‘еұ•зҡ„ж”ҜжҢҒеҠӣеәҰпјҢдҝғиҝӣе…ұеҗҢеҜҢиЈ•гҖӮеҠ еҝ«жҺЁеҠЁйҮ‘иһҚжі•жІ»е»әи®ҫпјҢжҸҗеҚҮйҮ‘иһҚжңҚеҠЎдҝқйҡңе’ҢйҮ‘иһҚж¶Ҳиҙ№жқғзӣҠдҝқжҠӨж°ҙе№іпјҢеқҡеҶійҒҸеҲ¶йҮ‘иһҚжңҚеҠЎдёҡйўҶеҹҹзҡ„еһ„ж–ӯе’Ңиө„жң¬ж— еәҸжү©еј пјҢз»ҙжҠӨжҲҝең°дә§еёӮеңәе№ізЁіеҒҘеә·еҸ‘еұ•гҖӮ

иҝҷе…¶е®һе°ұжҳҜеӨ®иЎҢд»ҺзҺ°еңЁеҲ°жҳҺе№ҙе№ҙеә•зҡ„е·ҘдҪңжҖқи·ҜпјҢйҡҗеҗ«дәҶеҫҲеӨҡж”ҝзӯ–дҝЎеҸ·гҖӮ

е…ҲзңӢжҲҝең°дә§гҖӮеӨ®иЎҢеҸӘиҜҙдәҶдёҖеҸҘвҖңз»ҙжҠӨжҲҝең°дә§еёӮеңәе№ізЁіеҒҘеә·еҸ‘еұ•вҖқпјҢиҖҢд№ӢеүҚеӨ®иЎҢеӨҡж¬Ўзҡ„иЎЁжҖҒпјҢдҪҝз”Ёзҡ„йғҪжҳҜвҖңдёӨз»ҙжҠӨвҖқвҖ”вҖ”вҖңз»ҙжҠӨжҲҝең°дә§еёӮеңәзҡ„еҒҘеә·еҸ‘еұ•пјҢз»ҙжҠӨдҪҸжҲҝж¶Ҳиҙ№иҖ…зҡ„еҗҲжі•жқғзӣҠвҖқгҖӮ

вҖңдёӨз»ҙжҠӨвҖқжҖҺд№ҲеҸҳжҲҗдәҶвҖңдёҖдёӘз»ҙжҠӨвҖқпјҹйҡҫйҒ“жҳҜвҖңз»ҙжҠӨдҪҸжҲҝж¶Ҳиҙ№иҖ…зҡ„еҗҲжі•жқғзӣҠвҖқдёҚжҸҗдәҶпјҹ

еҪ“然дёҚжҳҜгҖӮвҖңдёҖдёӘз»ҙжҠӨвҖқе…¶е®һеҢ…еҗ«дәҶвҖңдёӨз»ҙжҠӨвҖқпјҢж„ҸжҖқжІЎжңүеҸҳеҢ–пјҢеҸӘжҳҜиҜӯж°”дёҠжңүжүҖи°ғж•ҙгҖӮеӣ дёәжҘјеёӮзҡ„ж”ҝзӯ–еә•е·Із»Ҹжһ„зӯ‘е®ҢжҲҗпјҢеёӮеңәдҝЎеҝғејҖе§ӢжҒўеӨҚпјҢеҰӮжһң继з»ӯвҖңиҜӯж°”ејәзғҲвҖқпјҢдјҡжӢ…еҝғеёӮеңәеҶҚж¬ЎиҝҮзғӯгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢдҪ иҰҒзү№еҲ«жіЁж„ҸиҝҷеҸҘиҜқвҖ”вҖ”вҖңеҒҡеҘҪи·Ёе‘Ёжңҹи®ҫи®ЎпјҢз»ҹзӯ№иҖғиҷ‘д»ҠжҳҺдёӨе№ҙж”ҝзӯ–иЎ”жҺҘпјҢжӣҙеҘҪж”ҜжҢҒж¶Ҳиҙ№жҠ•иө„жҒўеӨҚпјҢжҠ‘еҲ¶д»·ж јиҝҮеҝ«дёҠж¶ЁвҖқгҖӮ

и·Ёе‘ЁжңҹпјҢжҳҜжңҖиҝ‘жҸҗеҸҠж¬Ўж•°жҜ”иҫғеӨҡзҡ„иҜҚжұҮгҖӮз–«жғ…зҲҶеҸ‘д№ӢеҲқпјҢжҳҜйҖҶе‘ЁжңҹгҖӮйҖҶе‘ЁжңҹпјҢж„Ҹе‘ізқҖиҙ§еёҒж”ҝзӯ–еҠӣеәҰйқһеёёеӨ§пјҢеҚ°й’һжҜ”иҫғеӨҡпјӣи·Ёе‘Ёжңҹе°ұдёҚеҗҢдәҶпјҢж„Ҹе‘ізқҖеҚ°й’һзҡ„ж—¶еҖҷиҰҒжғізқҖеҗҺжһңпјҢеӣһжҡ–зҡ„ж—¶еҖҷиҰҒиҖғиҷ‘йҒҝе…ҚиҝҮзғӯгҖӮ

иҖҢдё”еӨ®иЎҢжҸҗеҸҠдәҶвҖңжҠ‘еҲ¶д»·ж јиҝҮеҝ«дёҠж¶ЁвҖқгҖӮеӣ дёәPPIе·Із»ҸеҲӣеҮәдәҶж–°дё–зәӘд»ҘжқҘзҡ„жңҖй«ҳзӮ№пјҢCPIд№ҹејҖе§ӢеҸҚеј№гҖӮеҪ“еӨ®иЎҢйҮҚи§Ҷд»·ж јй—®йўҳзҡ„ж—¶еҖҷпјҢиҙ§еёҒж”ҝзӯ–дёҖиҲ¬жқҘиҜҙеҫҲйҡҫвҖңе®ҪжқҫвҖқгҖӮйҷҚеҮҶе’ҢйҷҚжҒҜпјҢйғҪдјҡеҸҳеҫ—ж…ҺйҮҚгҖӮ

вҖңеқҡеҶійҒҸеҲ¶йҮ‘иһҚжңҚеҠЎдёҡйўҶеҹҹзҡ„еһ„ж–ӯе’Ңиө„жң¬ж— еәҸжү©еј вҖқпјҢжҳҜдёӨ家дә’иҒ”зҪ‘еӨ§е№іеҸ°зҡ„еҲ©з©әпјҢжңүиғҪеҠӣеңЁйҮ‘иһҚжңҚеҠЎйўҶеҹҹеһ„ж–ӯзҡ„пјҢеҸӘжңүиҝҷдёӨдёӘе№іеҸ°зҡ„ж”Ҝд»ҳжё йҒ“гҖҒйҮ‘иһҚдә§е“Ғй”Җе”®жё йҒ“гҖӮ

еҶҚзңӢ银дҝқзӣ‘дјҡпјҢиҝҷжҳҜд»…ж¬ЎдәҺеӨ®иЎҢзҡ„гҖҒжңҖиғҪеҪұе“ҚжҘјеёӮзҡ„зӣ‘з®Ўжңәжһ„гҖӮ

银дҝқзӣ‘дјҡд№ҹеңЁе®ҳзҪ‘еҸ‘еёғдәҶвҖңдј иҫҫеӯҰд№ иҙҜеҪ»е…ҡзҡ„еҚҒд№қеұҠе…ӯдёӯе…ЁдјҡзІҫзҘһвҖқзҡ„ж–°й—»йҖҡзЁҝгҖӮеҗҢж ·зҡ„пјҢд№ҹи°ҲеҲ°дәҶжңӘжқҘдёҖж®өж—¶й—ҙзҡ„ж”ҝзӯ–еҜјеҗ‘пјҡ

дјҡи®®иҰҒжұӮвҖҰвҖҰиҰҒжҜ«дёҚжқҫжҮҲең°йҳІиҢғеҢ–и§ЈйҮ‘иһҚйЈҺйҷ©пјҢе№іиЎЎеҘҪзЁіеўһй•ҝе’ҢйҳІйЈҺйҷ©зҡ„е…ізі»пјҢеқҡеҶіе®ҲдҪҸдёҚеҸ‘з”ҹзі»з»ҹжҖ§йҮ‘иһҚйЈҺйҷ©еә•зәҝгҖӮзЁіең°д»·гҖҒзЁіжҲҝд»·гҖҒзЁійў„жңҹпјҢйҒҸеҲ¶жҲҝең°дә§йҮ‘иһҚеҢ–жіЎжІ«еҢ–еҖҫеҗ‘пјҢеҒҘе…ЁжҲҝең°дә§и°ғжҺ§й•ҝж•ҲжңәеҲ¶пјҢдҝғиҝӣжҲҝең°дә§дёҡзЁіе®ҡеҒҘеә·еҸ‘еұ•гҖӮ

иҝҷж®өиҜқеҫҲжңүж„ҸжҖқгҖӮ

第дёҖпјҢ银дҝқзӣ‘дјҡи·ҹеӨ®иЎҢдҝқжҢҒдёҖиҮҙпјҢеҸӘжҸҗеҲ°дәҶвҖңдҝғиҝӣжҲҝең°дә§дёҡзЁіе®ҡеҒҘеә·еҸ‘еұ•вҖқпјҢиҖҢжІЎжңүйҮҚеӨҚвҖңдёӨз»ҙжҠӨвҖқгҖӮ

第дәҢпјҢеңЁејәи°ғвҖңзЁіең°д»·гҖҒзЁіжҲҝд»·гҖҒзЁійў„жңҹвҖқзҡ„еҗҢж—¶пјҢ银дҝқзӣ‘дјҡжҸҗеҮәиҰҒвҖңйҒҸеҲ¶жҲҝең°дә§йҮ‘иһҚеҢ–жіЎжІ«еҢ–еҖҫеҗ‘вҖқгҖӮ

д№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢ银дҝқзӣ‘дјҡеңЁз»ҷеёӮеңәеҲ’еә•зәҝпјҲдёҚиғҪжҡҙи·ҢгҖҒиҝҮеҶ·пјүзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹеҲ’еҮәдәҶй«ҳеҺӢзәҝпјҢиҝҷе°ұжҳҜдёҚиғҪеҶҚеәҰиҝҮзғӯпјҢеҶҚеәҰеҮәзҺ°вҖңйҮ‘иһҚеҢ–гҖҒжіЎжІ«еҢ–вҖқзҡ„еҖҫеҗ‘гҖӮ

иҝҷжҳҜеңЁжҸҗеүҚжү“йҳІз–«й’ҲгҖӮ

еҺҹеӣ еҫҲз®ҖеҚ•пјҢдёҠе‘ЁжҲҝең°дә§иӮЎгҖҒжҲҝең°дә§еҖәйғҪеҮәзҺ°дәҶеӨ§е№…еҸҚеј№пјҢжңүдәӣдёӘиӮЎе’ҢеҖәеҲёеҸҚеј№е№…еәҰи¶…иҝҮ20%гҖӮ

е®ҳж–№жғідј иҫҫзҡ„дҝЎжҒҜжҳҜпјҡжҘјеёӮдёҚиғҪиҝҮеҶ·гҖҒжҲҝд»·дёҚиғҪж–ӯеҙ–ејҸдёӢи·ҢпјҢдҪҶдёҚж„Ҹе‘ізқҖеёӮеңә180еәҰзҝ»иҪ¬пјҢеҶҚж¬ЎйҮҚжј”2016е№ҙеҲ°2017е№ҙзҡ„иҝҮзғӯеұҖйқўгҖӮ

иҜҙзҷҪдәҶпјҢе°ұжҳҜвҖңиҝҷдёӘжҳҘеӨ©дёҚдёҖж ·вҖқпјҢиҝҷдёӘвҖңжҳҘеӨ©вҖқеҸӘиғҪжҳҜвҖңжҳҘеӨ©вҖқпјҢдёҚиғҪеҸҳжҲҗвҖңеӨҸеӨ©вҖқгҖӮ

еҜ№жӯӨпјҢдёӯ欧еӣҪйҷ…е·Ҙе•ҶеӯҰйҷўз»ҸжөҺеӯҰдёҺйҮ‘иһҚеӯҰж•ҷжҺҲгҖҒдёӯеӣҪдәә民银иЎҢи°ғжҹҘз»ҹи®ЎеҸёеҺҹеҸёй•ҝзӣӣжқҫжҲҗпјҢиҝҷдёӨеӨ©еңЁвҖң第еҚҒдәҢеұҠиҙўж–°еі°дјҡвҖқдёҠпјҢжңүжүҖи§ЈиҜ»пјҡ

1гҖҒжҲҝең°дә§и°ғжҺ§зҡ„еӨ§ж–№еҗ‘дёҚдјҡж”№еҸҳпјҢдёҚдјҡеҶҚеӣһеҲ°еҺҹжқҘзҡ„иҖҒи·ҜдёҠеҺ»гҖӮеңЁиҝҷзӮ№дёҠпјҢжҲҝең°дә§дјҒдёҡдёҚеә”иҜҘжҠұжңүе№»жғігҖӮ

2гҖҒжҲҝең°дә§еёӮеңәиҝҗиЎҢзҡ„еә•еұӮйҖ»иҫ‘е·Із»ҸеҸ‘з”ҹдәҶеҸҳеҢ–пјҢиҝҷдёӘеҸҳеҢ–е°ұжҳҜжҲҝеӯҗдёҚеҶҚжҳҜжҠ•иө„зҡ„еҜ№иұЎпјҢиҖҢжҳҜдёәж°‘з”ҹжүҖи®ЎгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢзӣӣжқҫжҲҗиҝҳжңүеҰӮдёӢи§ЈйҮҠпјҡ

ж— и®әжҳҜ2003е№ҙйқһе…ёиҝҳжҳҜ2008е№ҙеӣҪйҷ…йҮ‘иһҚеҚұжңәжңҹй—ҙпјҢеңЁдёӯеӣҪз»ҸжөҺеҸ—еҲ°иҫғеӨ§еҶІеҮ»д№Ӣж—¶пјҢжҲҝең°дә§йғҪеҸ‘жҢҘдәҶзЁіеўһй•ҝзҡ„дҪңз”ЁгҖӮиҝҷеңЁеҪ“ж—¶жҳҜдёҖдёҫдёӨеҫ—зҡ„пјҢж—ўж”№е–„дәҶдәәж°‘з”ҹжҙ»пјҢд№ҹеҠ йҖҹдәҶеӣҪеҶ…еҹҺй•ҮеҢ–иҝӣзЁӢпјҢдҝғиҝӣдәҶз»ҸжөҺеҸ‘еұ•пјҢеӣ дёәеҪ“ж—¶дәәеқҮдҪҸжҲҝйқўз§Ҝиҫғе°‘гҖӮ

дҪҶйҡҸзқҖдёӯеӣҪз»ҸжөҺиҝӣе…Ҙж–°зҡ„еҸ‘еұ•йҳ¶ж®өпјҢжҲҝең°дә§иҝҗиЎҢзҡ„еә•еұӮйҖ»иҫ‘д№ҹйҡҸд№ӢеҸҳеҢ–гҖӮзӣӣжқҫжҲҗиҝӣиҖҢжҢҮеҮәпјҢзӣ®еүҚдёӯеӣҪдәәеқҮдҪҸжҲҝйқўз§Ҝе·Із»ҸжҺҘиҝ‘зҫҺеӣҪзҡ„дёүеҲҶд№ӢдәҢпјҢиҖҢдәәеқҮGDPеҸӘжңүзҫҺеӣҪзҡ„е…ӯеҲҶд№ӢдёҖгҖӮжүҖд»Ҙд»ҺеқҮиЎЎеҸ‘еұ•зҡ„и§’еәҰжқҘзңӢжҲҝең°дә§е·Із»ҸдёҚжҳҜдёӯеӣҪз»ҸжөҺеҸ‘еұ•жңӘжқҘжңҖдё»иҰҒзҡ„еўһй•ҝзӮ№гҖӮ

дёҖдәҢзәҝеҹҺеёӮзғӯзӮ№зҡ„жҲҝең°дә§и°ғжҺ§е·Із»ҸйқһеёёдёҘеҺүпјҢеңЁзЁіең°д»·гҖҒзЁіжҲҝд»·гҖҒзЁійў„жңҹзҡ„жҢҮеј•дёӢжҲҝд»·д№ҹеҫҲйҡҫеҶҚеӨ§е№…еәҰдёҠеҚҮдәҶгҖӮеә”иҜҘдёҚеҸӘзңӢеҲ°дёҖдәҢзәҝеҹҺеёӮзҡ„й«ҳжҲҝд»·пјҢд№ҹеә”иҜҘзңӢеҲ°дёүеӣӣзәҝеҹҺеёӮзҡ„жҲҝең°дә§йЈҺйҷ©гҖӮ

зӣӣжқҫжҲҗж ёеҝғи§ӮзӮ№пјҢи·ҹзӣ‘з®ЎеұӮжғіжі•еҫҲжҺҘиҝ‘гҖӮеҸӘжҳҜжңүдәӣж•°жҚ®е’Ңи§ӮзӮ№пјҢеҖјеҫ—е•ҶжҰ·гҖӮ

жҜ”еҰӮдёӯеӣҪдәәеқҮдҪҸжҲҝйқўз§ҜжҺҘиҝ‘зҫҺеӣҪзҡ„дёүеҲҶд№ӢдәҢпјҢиҝҷз§Қж•°жҚ®жҳҜжҖҺд№ҲжқҘзҡ„пјҹеҮЎжҳҜеҺ»иҝҮзҫҺеӣҪзҡ„дәәпјҢжҒҗжҖ•йғҪдёҚдјҡзӣёдҝЎиҝҷдёӘж•°жҚ®гҖӮ

дёӯеӣҪзӣ®еүҚд»Қ然еӨ„дәҺеҹҺй•ҮеҢ–й«ҳйҖҹеўһй•ҝжңҹпјҢеҹҺй•ҮеҢ–зҺҮжҜҸе№ҙеўһеҠ 1дёӘзҷҫеҲҶзӮ№д»ҘдёҠпјҢдәәе’ҢжҲҝеӯҗеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠжҳҜеҲҶзҰ»зҡ„гҖӮжҜ”еҰӮдҪ 家йҮҢжңүжҲҝеӯҗпјҢдҪҶдёҚд»ЈиЎЁдҪ дёҠзҸӯзҡ„еҹҺеёӮжңүжҲҝеӯҗгҖӮ

жүҖд»ҘпјҢвҖңдәәжҲҝй”ҷй…ҚвҖқжҳҜдёӯеӣҪжҘјеёӮеҪ“еүҚдёҖеӨ§зү№иүІгҖӮзңӢдёҚеҲ°иҝҷдёҖзӮ№пјҢи°ҲдәәеқҮдҪҸжҲҝйқўз§ҜжҳҜжІЎжңүж„Ҹд№үзҡ„гҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢзҫҺеӣҪдәәзҡ„еұ…дҪҸеҪўжҖҒеҹәжң¬дёҠжҳҜдёӯеӣҪдәәжүҖиҜҙзҡ„вҖңеҲ«еў…вҖқпјҲhouseпјүпјҢжҲ–иҖ…иҜҙдёӯеӣҪдәәзҡ„еұ…дҪҸеҪўжҖҒеҹәжң¬дёҠжҳҜзҫҺеӣҪдәәиҜҙзҡ„вҖңе…¬еҜ“вҖқпјҲapartmentпјүгҖӮиҝҷдёӨз§Қеұ…дҪҸеҪўжҖҒзҡ„вҖңдҪҝз”Ёйқўз§ҜвҖқе·®и·қйқһеёёеӨ§гҖӮ

жҜ”еҰӮдҪ дҪҸ200е№іж–№зұізҡ„еӨ§е№іеұӮпјҢдҪ жңӢеҸӢдҪҸ200е№іж–№зұізҡ„еҲ«еў…пјҢдёӨ家йғҪжҳҜ3еҸЈдәәпјҢдәәеқҮеұ…дҪҸйқўз§ҜдёҖж ·еҗ—пјҹ

еҗҚд№үдёҠпјҢдёӨ家дәәеқҮйғҪжҳҜ66.7е№іж–№зұігҖӮдҪҶе®һйҷ…дҪҸй«ҳеұӮзҡ„пјҢиҰҒжү“7жҠҳжҲ–иҖ…75жҠҳпјҢеӣ дёәдҪҝз”ЁзҺҮжҜ”иҫғдҪҺгҖӮдҪҸеҲ«еў…зҡ„пјҢиҮіе°‘иҰҒд№ҳд»Ҙ1.5пјҢз”ҡиҮід№ҳд»Ҙ2гҖӮ

жүҖд»ҘпјҢеҚғдёҮеҲ«иҜҙдёӯеӣҪдәәеқҮеұ…дҪҸйқўз§ҜжҺҘиҝ‘зҫҺеӣҪзҡ„дёүеҲҶд№ӢдәҢпјҢйӮЈдјҡи®©дәә笑иҜқзҡ„гҖӮ

иҮідәҺзӣӣжқҫжҲҗиҜҙзҡ„вҖңжҲҝеӯҗдёҚеҶҚжҳҜжҠ•иө„зҡ„еҜ№иұЎпјҢиҖҢжҳҜдёәж°‘з”ҹжүҖи®ЎвҖқд№ҹжҜ”иҫғз»қеҜ№пјҢи·ҹвҖңжұӮжҳҜвҖқжқӮеҝ—дёҠйўҶеҜјиҜҙзҡ„пјҢвҖңиҰҒеўһеҠ еҹҺд№Ўеұ…ж°‘дҪҸжҲҝвҖҰвҖҰзӯүеҗ„зұ»иҙўдә§жҖ§ж”¶е…ҘвҖқзҡ„зІҫзҘһдёҚз¬ҰгҖӮ

иғҪз»ҷдҪ еёҰжқҘиҙўдә§жҖ§ж”¶е…Ҙзҡ„пјҢдёҖе®ҡжңүжҠ•иө„еұһжҖ§гҖӮ

зҫҺеӣҪеҹҺй•ҮеҢ–ж—©е°ұе®ҢжҲҗдәҶеҗ§пјҢзӣҙеҲ°д»ҠеӨ©зҫҺеӣҪдҪҸжҲҝзҡ„з§ҹйҮ‘еӣһжҠҘзҺҮд»Қ然иҝңиҝңй«ҳдәҺдёӯеӣҪгҖӮиҮідәҺжҲҝд»·пјҢд№ҹеңЁжҢҒз»ӯдёҠж¶ЁгҖӮжҜ”еҰӮиҙўз»ҸжқӮеҝ—д»Ҡе№ҙ6жңҲзҡ„иҝҷзҜҮжҠҘйҒ“пјҲдёӢеӣҫпјүпјҢе°ұйҖҸйңІдәҶеҫҲеӨҡзңҹзӣёпјҡ

зҫҺеӣҪжҳҜе…ЁзҗғжңҖеӨ§зҡ„еҸ‘иҫҫеӣҪ家пјҢ科жҠҖеҲӣж–°е…ЁзҗғйўҶе…ҲпјҢдә§дёҡз»“жһ„д№ҹжҳҜжҲ‘们зҫЎж…•е’ҢеӯҰд№ зҡ„гҖӮжҢүз…§жңүдәӣ专家зҡ„жғіжі•пјҢзҫҺеӣҪзҡ„жҲҝеӯҗеә”иҜҘжІЎжңүд»Җд№ҲжҠ•иө„д»·еҖјдәҶпјҢдёәд»Җд№Ҳз§ҹйҮ‘еӣһжҠҘзҺҮжҳҜжҲ‘们зҡ„еҘҪеҮ еҖҚпјҹдёәд»Җд№ҲйҒҮеҲ°з»ҸжөҺдёӢиЎҢеҺӢеҠӣпјҢзҫҺиҒ”еӮЁиҝҳиҰҒзӣҙжҺҘеҚ°й’һз»ҷжҲҝең°дә§иЎҢдёҡпјҹдёәд»Җд№ҲзҫҺеӣҪжҲҝең°дә§иЎҢдёҡеўһеҠ еҖјеҚ GDPзҡ„жҜ”йҮҚпјҢиҮід»Ҡд»Қ然иҝңиҝңй«ҳдәҺдёӯеӣҪпјҹдёәд»Җд№ҲзҫҺеӣҪз»ҸжөҺдёҚжҷҜж°”д№ӢеҗҺпјҢжҲҝд»·д№ҹдјҡеӨ§е№…дёҠж¶Ёпјҹ

еҮЎдәӢеӨҡжғідёҖдёӘдёәд»Җд№ҲпјҢе°ұдёҚдјҡдәәдә‘дәҰдә‘гҖҒжғіеҪ“然дәҶгҖӮ

иҮідәҺзӣӣжқҫжҲҗиҜҙзҡ„пјҢвҖңеә”иҜҘдёҚеҸӘзңӢеҲ°дёҖдәҢзәҝеҹҺеёӮзҡ„й«ҳжҲҝд»·пјҢд№ҹеә”иҜҘзңӢеҲ°дёүеӣӣзәҝеҹҺеёӮзҡ„жҲҝең°дә§йЈҺйҷ©вҖқпјҢжҲ‘жҳҜиөһжҲҗзҡ„гҖӮ

жңӘжқҘеҰӮжһңиҰҒеҮәзҺ°е·ЁеӨ§зҡ„йЈҺйҷ©пјҢд№ҹжҳҜжҷ®йҖҡдёүеӣӣзәҝеҹҺеёӮгҖӮ

иҖҢдё”иҰҒжӢҜж•‘дёүеӣӣзәҝеҹҺеёӮпјҢжҒҗжҖ•еҸӘжңүиҙ§еёҒжЈҡж”№дәҶгҖӮиҙ§еёҒжЈҡж”№зӣёеҪ“дәҺвҖңеҺҹеӯҗеј№вҖқпјҢдёҖж—ҰдҪҝз”ЁеҸҲе°Ҷи®©е…ЁеӣҪжҲҝд»·еӨ§е№…дёҠж¶ЁгҖӮдҪҶеҰӮжһңдёҚз”ЁиҝҷжӢӣпјҢжңӘжқҘдәәеҸЈжөҒеӨұзҡ„дёүеӣӣзәҝеҹҺеёӮзҡ„жҘјеёӮпјҢжҜ”иҫғйә»зғҰгҖӮ

жңҖеҗҺжҖ»з»“дёҖдёӢпјҡ

еҚіе°ҶеҲ°жқҘзҡ„вҖңжҘјеёӮд№ӢжҳҘвҖқпјҢи·ҹеҺҶеҸІдёҠзҡ„йғҪе°ҶдёҚеҗҢгҖӮеҸҜиғҪжҳҜдёҖдёӘзј“ж…ўеӣһжҡ–зҡ„иҝҮзЁӢпјҢеҸҜиғҪйңҖиҰҒеҚҠе№ҙд»ҘдёҠзҡ„ж—¶й—ҙпјҢз”ҡиҮі1е№ҙгҖӮз®ЎзҗҶеұӮеҹәжң¬дёҚдјҡи®©жҘјеёӮйҮҚжј”2016-2017е№ҙзҡ„еӨ§еҸҚиҪ¬гҖӮи®°дҪҸпјҢжҳҺе№ҙжҳҜ2022е№ҙгҖӮ

еёӮеңәеӣһжҡ–пјҢдёҚж„Ҹе‘ізқҖжҲҝдјҒе°Ҷе…Ёйқўеҫ—ж•‘гҖӮдёӯеӣҪжҲҝең°дә§иЎҢдёҡдә§иғҪиҝҮеү©пјҢвҖңеҺ»дә§иғҪвҖқжҳҜеҝ…йЎ»зҡ„гҖӮжңӘжқҘе°ҶжңүеӨ§жү№жҲҝдјҒ被并иҙӯпјҢжҲ–иҖ…иҪ¬еһӢпјҢжҲ–иҖ…е…ій—ӯгҖӮдҪҶиҝҷдёӘиҝҮзЁӢиҰҒжӢүй•ҝдёҖдәӣпјҢйҒҝе…ҚеҮәзҺ°зі»з»ҹжҖ§йЈҺйҷ©пјҢд»ҘеҸҠеҜ№дҝқе°ұдёҡзҡ„еҶІеҮ»гҖӮ

дҪҶдёӯеӣҪжҘјеёӮпјҢе°Өе…¶жҳҜжңүжҳҫи‘—дәәеҸЈеўһйҮҸзҡ„гҖҒй«ҳзә§еҲ«еҹҺеёӮзҡ„дјҳиҙЁдёҚеҠЁдә§пјҢе…¶й•ҝжңҹжҠ•иө„д»·еҖјжҜӢеәёзҪ®з–‘гҖӮзҹӯжңҹзҡ„жіўеҠЁгҖҒеӣһи°ғйғҪдёҚз®—д»Җд№ҲпјҢеҸӘжҳҜдёәеӨ§е®¶жҸҗдҫӣиҝӣеңәжңәдјҡиҖҢе·ІгҖӮ

ж”ҝзӯ–жҳҜеёҢжңӣиө„йҮ‘жөҒе…ҘиӮЎеёӮпјҢжөҒе…Ҙ第дёүж”Ҝжҹұе…»иҖҒдҝқйҷ©пјҢд№ҹе°ұжҳҜејҖеҗҜвҖңеҚ°иӮЎзҘЁзҡ„ж—¶д»ЈвҖқгҖӮдҪҶиҝҷжҳҜдёҖдёӘй•ҝжңҹзҡ„иҝҮзЁӢпјҢйңҖиҰҒйҮҚе»әйҮ‘иһҚдёҡгҖҒе°Өе…¶жҳҜиҜҒеҲёдёҡзҡ„дҝЎз”ЁгҖӮйҮ‘иһҚгҖҒиҜҒеҲёиЎҢдёҡдёҖж—ҰеӨұеҺ»дҝЎз”ЁпјҢжқҖдјӨеҠӣжһҒеӨ§пјҢ2015е№ҙзҡ„ж•ҷи®ӯжҲ‘们дёҖе®ҡиҰҒи®°еҸ–гҖӮ

и®©дёӯеӣҪзҡ„家еәӯпјҢеҸҜд»ҘиҺ·еҫ—дёҖдёӘзЁіе®ҡзҡ„иө„дә§д№Ӣй”ҡпјҢиҝҷжҳҜйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„гҖӮжңүжҒ’дә§пјҢжүҚжңүжҒ’еҝғпјҢжүҚжңүзӨҫдјҡзҡ„зЁіе®ҡгҖӮ

еҰӮжһңдёӯеӣҪдәә70%д»ҘдёҠзҡ„иө„дә§йғҪжҳҜйҮ‘иһҚдә§е“ҒпјҢйғҪжҳҜиӮЎзҘЁгҖҒеҖәеҲёгҖҒеӨ–жұҮд№Ӣзұ»зҡ„пјҢжҒҗжҖ•жүҚжҳҜжӣҙд»ӨдәәжӢ…еҝғзҡ„вҖ”вҖ”еҲ°йӮЈж—¶пјҢзҫҺеӣҪжғіз»ҷдёӯеӣҪеҲ¶йҖ зӮ№йә»зғҰпјҢе°ұеҸҳеҫ—йқһеёёе®№жҳ“гҖӮ

жң¬ж–ҮйҰ–еҸ‘дәҺеҫ®дҝЎе…¬дј—еҸ·пјҡеӨ§иғЎеӯҗиҜҙжҲҝгҖӮж–Үз« еҶ…е®№еұһдҪңиҖ…дёӘдәәи§ӮзӮ№пјҢдёҚд»ЈиЎЁе’Ңи®ҜзҪ‘з«ӢеңәгҖӮжҠ•иө„иҖ…жҚ®жӯӨж“ҚдҪңпјҢйЈҺйҷ©иҜ·иҮӘжӢ…гҖӮ

зҰҸе»әиҝҷдәӣзҫӨдҪ“жүҖеұ…дҪҸзҡ„еҚұжҲҝ зәіе…ҘдҪҸжҲҝе®үе…ЁдҝқйҡңиҢғеӣҙ

- еҢ—дә¬иҝ‘35дёҮд»Ҫй«ҳиҖғзӯ”еҚ·йҳ…иҜ„иҝҮеҚҠпјҢиҜӯж–ҮеҚ·е·Із»ҸеҮәзҺ°ж»ЎеҲҶдҪңж–Ү

- йҮҚеӣһ7ж—¶д»ЈпјҒ1зҫҺе…ғеҜ№дәәж°‘еёҒ7.0043е…ғ

- е•ҶеҠЎйғЁпјҡ6жңҲе…ЁеӣҪе®һйҷ…дҪҝз”ЁеӨ–иө„1170дәҝе…ғдәәж°‘еёҒ дәҢеӯЈеәҰе®һзҺ°еҗҢжҜ”еўһй•ҝ8.4%

- 2020е№ҙвҖң3вҖў15вҖқжҷҡдјҡе°ҶдәҺ7жңҲ16еҸ·ж’ӯеҮә е°Ҷд»Қ然з§үжҢҒжӢ…еҪ“ж¶Ҳиҙ№йўҶеҹҹзһӯжңӣиҖ…зҡ„дҪҝе‘Ҫ

- дёәд»Җд№ҲвҖңдёӯеӣҪеҰҮеҘіиғҪйЎ¶еҚҠиҫ№еӨ©вҖқпјҹжӢңзҷ»еј•з”ЁдёӯеӣҪеҗҚиЁҖ

- еӯҰз”ҹ家й•ҝ们йҖҹиҪ¬ж”¶и—ҸпјҒ2020е№ҙж•ҷиӮІйғЁй«ҳж ЎеӯҰз”ҹиө„еҠ©зғӯзәҝз”өиҜқејҖйҖҡдәҶ

- ж•ҷиӮІйғЁеҠһе…¬еҺ…зӯүе…ӯйғЁй—Ёпјҡй«ҳиҒҢж•ҷиӮІеҸ‘еұ•жү©жӢӣ еҠ еҝ«иЎҘйҪҗеҠһеӯҰжқЎд»¶

- жұҹиҘҝд№қжұҹжұҹжҙІй•ҮжңҖж–°жғ…еҶөпјҡиҖҒе№јз—…ж®ӢиҪ¬з§»пјҢйқ’еЈ®е№ҙе…ЁеҠӣжҠ—жҙӘ

- еҚ—дә¬жІіж№–ж°ҙдҪҚе…Ёйқўи¶…иӯҰи§Ҷйў‘пјҢжҠўйҷ©ж–Ҫе·Ҙдәәе‘ҳеңЁеҜ№е°Ғе өи®ҫж–Ҫеўһй«ҳеҠ еӣә

зӣёе…іжҺЁиҚҗ

еҫ®дҝЎжӢҚдёҖжӢҚжҗһ笑иҜҚиҜӯеӨ§е…ЁпјҢиҝҷдёӘеҗҺзјҖзҡ„ж·»еҠ ж–№жі•жҳҜд»Җд№Ҳ?

дёӯеҚҺзҪ‘еЁұд№җ 2020/07/10гҖҠдәәж°‘зҡ„еҗҚд№үгҖӢ收и§ҶзҺҮжңҖй«ҳпјҹеҺҹеӣ жҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

дёңж–№иө„и®Ҝ 2020/07/07гҖҠеҗ‘еҫҖзҡ„з”ҹжҙ»гҖӢи§ӮзңӢе…Қиҙ№з¬¬еӣӣеӯЈпјҢеҝ«д№җ家ж—ҸзүҲзәіжқҘвҖңи®ҝдәІвҖқ

дёӯеҚҺзҪ‘еЁұд№җ 2020/07/06гҖҠеұҖдёӯдәәгҖӢе…ЁйӣҶи§ӮзңӢеңЁзәҝж’ӯж”ҫпјҢ е…„ејҹдәҢдәәе«Ңйҡҷйў‘з”ҹ

жө·еіЎзҪ‘ 2020/07/02зғӯй—Ёиө„и®Ҝ ж—Ҙ е‘Ё жҖ»

йұји’ҷзңјеҰӮдҪ•жІ»з–—пјҹжғідәҶи§Јзҡ„еҸҜд»ҘиҝӣжқҘзңӢдёӢ

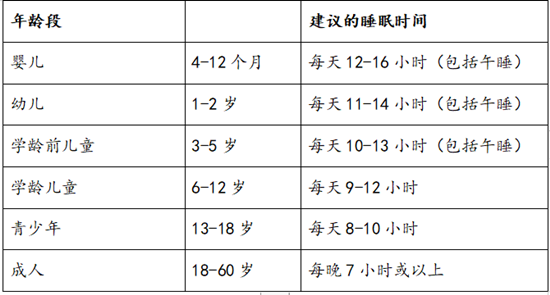

зҲұе® зҪ‘ 2020/07/07дәәйңҖиҰҒеӨҡе°‘зқЎзң пјҹеҰӮдҪ•ж”№е–„зқЎзң д№ жғҜпјҹ

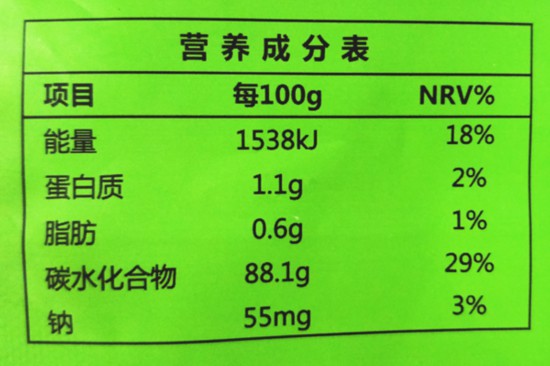

дәәж°‘зҪ‘-科жҷ®дёӯеӣҪ 2020/06/09иҗҘе…»жҲҗеҲҶиЎЁдҪ иғҪзңӢжҮӮеҗ—пјҹжқҘеҗ¬еҗ¬дё“家解жһҗеҗ§

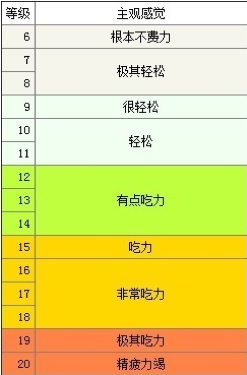

ж–°еҚҺзҪ‘ 2020/05/29дёәд»Җд№Ҳй«ҳејәеәҰиҝҗеҠЁеҗҺе…Қз–«еҠӣдјҡзҹӯжҡӮйҷҚдҪҺпјҹеҰӮдҪ•иҝҗеҠЁжүҚеҒҘеә·пјҹ

дәәж°‘зҪ‘-科жҷ®дёӯеӣҪ 2020/04/02з–«жғ…жңҹй—ҙпјҢиҖҒе№ҙдәәеұ…家еҰӮдҪ•еҗҲзҗҶз”ЁиҚҜпјҹ

е…үжҳҺзҪ‘ 2020/03/23еҶҚж¬Ўиў«жҹҘпјҒе–ңиҢ¶е°ұйҘ®е“ҒжЈҖеҮәеҫ®з”ҹзү©жұЎжҹ“йҒ“жӯү

е…үжҳҺзҪ‘ 2020/07/14иүІжғ…еј№зӘ—е№ҝе‘Ҡж— з–‘дјҡи®©дәәж„ҹеҲ°е°ҙе°¬пјҢдёәд»Җд№ҲеҒҸзҲұе°ҸиҜҙзҪ‘пјҹ

дёӯеӣҪж–°й—»зҪ‘ 2020/07/13вҖңеҸІдёҠжңҖдёҘвҖқзҡ„з©әи°ғж–°еӣҪж ҮжқҘдәҶпјҒе•Ҷ家еӨ§еҠӣжҺЁж–°ж·ҳжұ°иҖҒеә“еӯҳ

дёӯеӣҪж–°й—»зҪ‘ 2020/07/08йӘҡжү°з”өиҜқеұЎзҰҒдёҚз»қ дәҹйЎ»йҮҚжӢіжІ»зҗҶ

дәәж°‘зҪ‘пјҚдәәж°‘ж—ҘжҠҘжө·еӨ–зүҲ 2020/06/30иҺ«иў«жҒ¶ж„ҸиҗҘй”ҖвҖңзүөзқҖиө°вҖқ зҪ‘з»ңжҒ¶ж„ҸиҗҘй”Җд№ұиұЎдәҹеҫ…ж•ҙжІ»

дәәж°‘зҪ‘пјҚдәәж°‘ж—ҘжҠҘжө·еӨ–зүҲ 2020/06/24д»Ҡе№ҙзҡ„жҜ•дёҡеӯЈжіЁе®ҡдёҚеҗҢд»ҘеҫҖ еёҢжңӣвҖңеҗҺжөӘвҖқ们ејҖеҗҜдәәз”ҹж–°йҳ¶ж®өзҡ„еӨ§й—Ё

дәәж°‘зҪ‘-ж–ҮеҢ–йў‘йҒ“ 2020/06/30вҖңеӣҪиҙ§еҪ“иҮӘејәвҖқйҖҗжёҗжё—е…ҘеӣҪдәәзҡ„ж—Ҙеёёж¶Ҳиҙ№ еӣҪжҪ®д№ӢйЈҺд»ҺдҪ•иҖҢиө·пјҹ

дёӯеӣҪж–°й—»зҪ‘ 2020/06/24еңЁеҚ–з”»гҖҒеҚ–жҲҝгҖҒиҙЁжҠјиө„дә§еҗҺпјҢеҚҺи°Ҡе…„ејҹзҡ„е‘ҪиҝҗдјҡжңүжүҖиҪ¬еҸҳеҗ—пјҹ

дёӯеӣҪж–°й—»зҪ‘ 2020/06/12еҗ¬и§Ғж–ҮеӯҰз»Ҹе…ё дј йҖ’дәәж–Үд№ӢеЈ°

дәәж°‘зҪ‘-дәәж°‘ж—ҘжҠҘжө·еӨ–зүҲ 2020/06/12еӨ©зҢ«618жңүеӨҡзҒ«пјҹе…ЁеӣҪжңҖеҮәеҗҚзҡ„зҫҺйЈҹиЎ—з»„еӣўиө¶жқҘеҸӮеҠ пјҒ

дёӯеӣҪз»ҸжөҺзҪ‘ 2020/06/11дё“йўҳMore

- жЁұжЎғдёӘеӨҙзҡ„еӨ§е°ҸпјҢеҲ°еә•и·ҹд»Җд№Ҳеӣ зҙ жңүе…іпјҹеҗ¬еҗ¬еҶңдёҡйўҶеҹҹ专家жҖҺд№ҲиҜҙ

- дёӯеӣҪжңҖзҹҘеҗҚж—…жёёеҹҺеёӮжҳҜжЎӮжһ—еҗ—пјҹжҲ‘们дёҖиө·жқҘдәҶи§ЈдёҖдёӢ

- еҲӣдёҡжқҝе…¬еҸёжңүд»Җд№ҲиҰҒжұӮпјҹе®ғзҡ„зЁӢеәҸжҖҺд№Ҳж ·зҡ„пјҹ

- еҲӣдёҡжқҝжіЁеҶҢеҲ©еҘҪд»Җд№ҲиӮЎзҘЁпјҹдјҡеёҰжқҘе“ӘдәӣеҪұе“Қ?

- дёӯиҖғе…ідәҺз–«жғ…дҪңж–Үзҙ жқҗпјҢеҝ«ж”¶и—Ҹиө·жқҘ并зүўи®°