еЕ≥дЇОжИњдЇІзЪДиІВзВєпЉЪеЬ∞дЇІдЉБдЄЪдЄНеЇФеЖНжК±жЬЙеєїжГ≥пЉЫељУжИње≠РдЄНеҐЮеАЉињШжґИиАЧеИ©жБѓпЉМдїЈж†Ље∞±дЉЪдЄЛжЭ• | е∞ПзЉЦйҐСйБУ

- жДЙиІБ賥зїП еЊЃдњ°еПЈ

- 2021-11-15 07:53:30

жХізРЖ| жДЙе∞ПзЉЦ

еЗЇеУБ | жДЙиІБ賥зїП

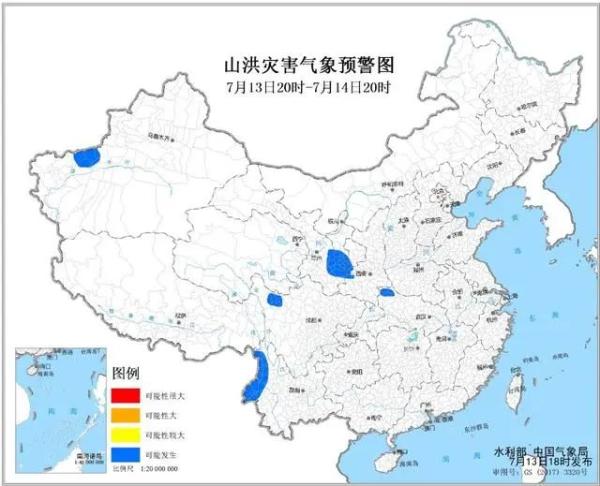

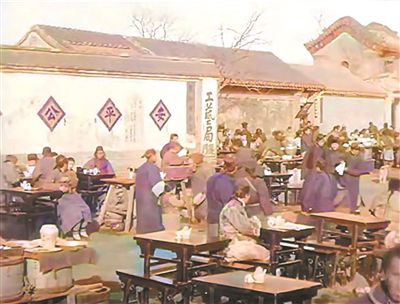

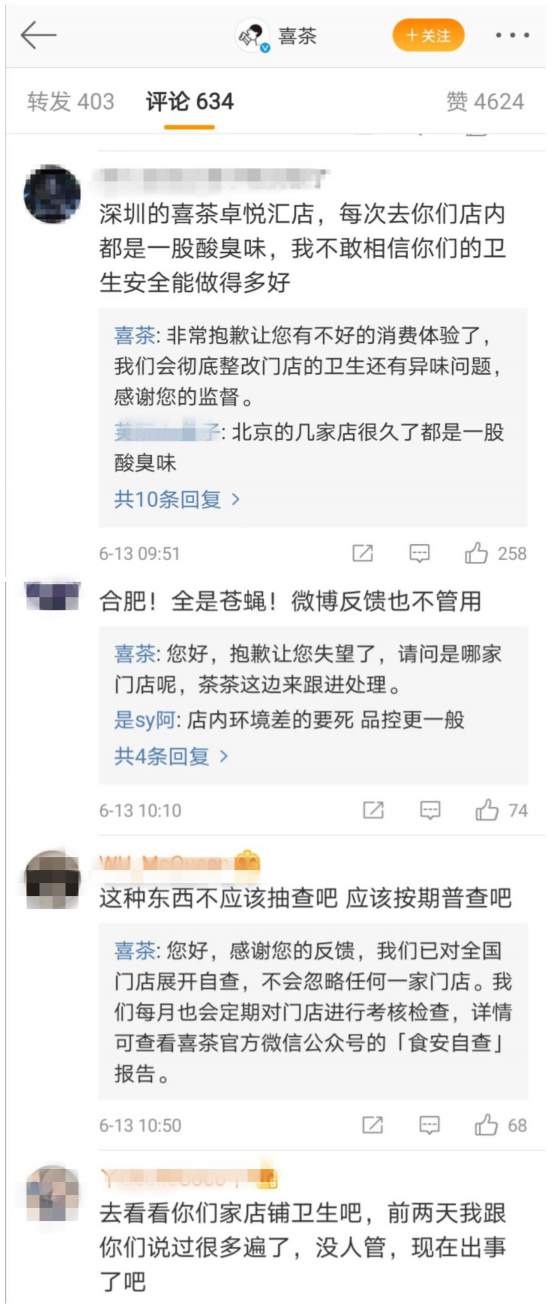

еС®жЧ•жЩЪдЄКиБКжИњеЬ∞дЇІгАВвАЬжДЙиІБ賥зїПвАЭзїЩжВ®жХізРЖдЇЖињЩж†ЈеЗ†дЄ™иІВзВєгАВ

зђђдЄАйГ®еИЖиІВзВєжЭ•иЗ™жЬ±дЇСжЭ•пЉМжЬ±жАїжЧ•еЙНеЬ®еЗЇеЄ≠жЯРиЃЇеЭЫжЧґзЫіи®АдЄНиЃ≥пЉЪ

1пЉМжИње≠РеЈ≤зїПзЫЦдЇЖ姙е§ЪгАВ

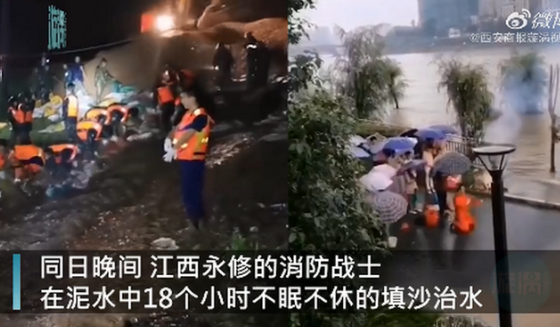

вАЬж†єжНЃеЫљеЃґзїЯиЃ°е±АзЪДеєійЙіпЉМжМЙдЇЇеЭЗ30еє≥з±≥ињЩж†ЈзЪДж†ЗеЗЖжЭ•иЃ°зЃЧпЉМзО∞еЬ®жЈ±еЬ≥дљПжИњжАїдљУйЭҐзІѓеЈ≤зїПе§ЯжФѓжТС10дЇњдЇЇпЉИж≥®пЉЪеОЯиѓЭеЃЮељХе¶ВдЄКпЉМдљЖж≠§е§ДжЈ±еЬ≥жИЦдЄЇеЕ®еЫљпЉЙгАВеЃЮйЩЕдЄКжИСдїђзЪДеЯОеЄВеМЦзОЗеЈ≤зїПжШѓжѓФиЊГе§ЄеЉ†дЇЖпЉМеЕґеЃЮињЩйЗМйЭҐињШжЬЙеЊИе§Ъдє°йХЗйЗМзЪДпЉМдєЯйГљзЃЧињЫеОїдЇЖпЉМдєЯеП™жЬЙ7дЇњдЇЇпЉМдљ†е§ЪдЇЖ3дЇњгАВвАЭ

2пЉМжИње≠РиіµпЉМжШѓеЫ†дЄЇиД±еЃЮеРСиЩЪгАВ

вАЬжИње≠РдЄЇдїАдєИдЉЪињЩдєИиіµеСҐпЉЯе∞±жШѓзЇѓз≤єзЪДйЗСиЮНйЧЃйҐШпЉМжЙАи∞УзЪДиД±еЃЮеРСиЩЪзЪДиЩЪпЉМиіІеЄБе≠ШйЗП160дЄЗдЇњпЉМињЩдЄ™жХ∞дЄНжЦ≠жПРеНЗпЉМжИњдїЈдЄАеЃЪдЉЪиЈЯзЭАжґ®пЉМињЩеПЂиµДдЇІдїЈж†ЉйАЪиГАпЉМеЫ†ж≠§жИњдїЈе∞±иґКжЭ•иґКйЂШгАВвАЭ

3пЉМжИњдїЈи¶Би∞ГжХіеИ∞вАЬзїЭе§Іе§ЪжХ∞йЬАи¶Бдє∞жИње≠РзЪДдЇЇеЕЬйЗМжЬЙе§Ъе∞СйТ±пЉИиГљдє∞еЊЧиµЈпЉЙзЪДеЬ∞ж≠•вАЭгАВ

вАЬзЯ≠жЬЯзЪДдЇЇзЬЛдЄНжЄЕйХњжЬЯзЪДзїУжЮЬпЉМжЙАдї•е§ІеЃґдЉЪжЬЙдє†жГѓжАІзЪДйҐДжЬЯпЉМиІЙеЊЧжИње≠РжАїжШѓеܮ洮俣пЉМжЙАдї•дї•еЙНжѓПдЄ™дЇЇйГљдє∞жИње≠РпЉМйГљеОїдє∞пЉМе∞±еЉЇеМЦдЇЖжИње≠РзЪДиЗ™жИСйҐДжЬЯгАВвАЭ

вАЬжЬАзїИжЙНжДПиѓЖеИ∞пЉМеН≥дЊњжЬЙйТ±дє∞еЊЧиµЈжИње≠РпЉМдє∞дЇЖдєЛеРОе∞ЖжЭ•еНЦдЄНеЗЇеОїпЉМеЫ†дЄЇдљ†зЬЯж≠£йЬАи¶БзЪДе§ІдЉЧпЉМдїЦзЪДеЯЇз°АжФґеЕ•ж≤°еИ∞пЉМдїЦдЄНеПѓиГљдє∞гАВжЬАзїИдЉЪеПСзО∞пЉМињЩдЄ™жИње≠Рдљ†дє∞дЇЖдєЯж≤°жЬЙжДПдєЙпЉМжЬАзїИињШжЬЙеЊИе§ЪзЪДеИ©жБѓжґИиАЧпЉМзїідњЃжґИиАЧвА¶вА¶дљ†жМБжЬЙзЪДиµДдЇІдЄНеҐЮеАЉпЉМжЬАзїИеПѓиГље∞±иҐЂињЂжФЊеЉГпЉМжККеЃГеНЦжОЙпЉМйВ£жЧґеАЩдїЈж†ЉдЉЪдЄЛжЭ•гАВвАЭ

вАЬжИњдїЈдЄНзЯ•йБУжАОдєИи∞ГжХіпЉМжИСиЃ§дЄЇи¶Би∞ГжХіеИ∞зїЭе§Іе§ЪжХ∞йЬАи¶Бдє∞жИње≠РзЪДдЇЇеЕЬйЗМжЬЙе§Ъе∞СйТ±зЪДеЬ∞ж≠•пЉМжЫійЂШзЪДдїЦдїђеЗЇдЄНжЭ•пЉМйЩ§йЭЮжКҐйТ±еОїгАВвАЭ

зђђдЇМйГ®еИЖиІВзВєжЭ•иЗ™дЄ≠жђІеЫљйЩЕеЈ•еХЖе≠¶йЩҐзїПжµОе≠¶дЄОйЗСиЮНе≠¶жХЩжОИгАБдЄ≠жђІйЩЖеЃґеШі(600663,иВ°еРІ)еЫљйЩЕйЗСиЮНз†Фз©ґйЩҐеЄЄеК°еЙѓйЩҐйХњгАБдЄ≠еЫљдЇЇж∞СйУґи°Ми∞ГжЯ•зїЯиЃ°еПЄеОЯеПЄйХњзЫЫжЭЊжИРгАВзЫЫйЩҐйХњеЬ®жШ®жЧ•еЗЇеЄ≠зђђеНБдЇМе±К賥жЦ∞е≥∞дЉЪвАЬдЄ≠еЫљзїПжµОжЦ∞еК®иГљвАЭеЬЖж°МжЧґи°®з§ЇпЉЪ

1пЉМдЄАдЇМзЇњеЯОеЄВжИњдїЈеЊИйЪЊеЖНе§ІеєЕеЇ¶дЄКеНЗдЇЖпЉЫдєЯеЇФиѓ•зЬЛеИ∞дЄЙеЫЫзЇњеЯОеЄВзЪДжИњеЬ∞дЇІй£ОйЩ©гАВ

вАЬдЄАдЇМзЇњеЯОеЄВзГ≠зВєзЪДжИњеЬ∞дЇІи∞ГжОІеЈ≤зїПйЭЮеЄЄдЄ•еОЙпЉМеЬ®з®≥еЬ∞дїЈгАБз®≥жИњдїЈгАБз®≥йҐДжЬЯзЪДжМЗеЉХдЄЛжИњдїЈдєЯеЊИйЪЊеЖНе§ІеєЕеЇ¶дЄКеНЗдЇЖпЉЫеЇФиѓ•дЄНеП™зЬЛеИ∞дЄАдЇМзЇњеЯОеЄВзЪДйЂШжИњдїЈпЉМдєЯеЇФиѓ•зЬЛеИ∞дЄЙеЫЫзЇњеЯОеЄВзЪДжИњеЬ∞дЇІй£ОйЩ©гАВвАЭ

зЫЃеЙНдЄ≠еЫљдЇЇеЭЗдљПжИњйЭҐзІѓеЈ≤зїПжО•ињСзЊОеЫљзЪДдЄЙеИЖдєЛдЇМпЉМиАМдЇЇеЭЗGDPеП™жЬЙзЊОеЫљзЪДеЕ≠еИЖдєЛдЄАгАВжЙАдї•дїОеЭЗи°°еПСе±ХзЪДиІТеЇ¶жЭ•зЬЛжИњеЬ∞дЇІеЈ≤зїПдЄНжШѓдЄ≠еЫљзїПжµОеПСе±ХжЬ™жЭ•жЬАдЄїи¶БзЪДеҐЮйХњзВєгАВ

вАЬжИСеЫљжИњеЬ∞дЇІеЄВеЬЇи∞ГжОІзЪДеЯЇи∞ГеТМжЦєеРСжШѓж≠£з°ЃзЪДпЉМжИњеЬ∞дЇІеЄВеЬЇињРи°МзЪДеЇХе±ВйАїиЊСеЈ≤зїПеПСзФЯдЇЖеПШеМЦпЉМињЩдЄ™еПШеМЦе∞±жШѓжИње≠РдЄНеЖНжШѓжКХиµДзЪДеѓєи±°пЉМиАМжШѓдЄЇж∞СзФЯжЙАиЃ°гАВвАЭ

вАЬиіЈжђЊйЫЖдЄ≠еЇ¶зЃ°зРЖеИґеЇ¶йХњињЬжДПдєЙеЬ®дЇОйЩРеИґдЇЖжИњеЬ∞дЇІи°МдЄЪеѓєдњ°иіЈиµДжЇРзЪДжМ§еН†пЉМеєґеЃЮйЩЕдЄКйЩРеИґдЇЖжИњеЬ∞дЇІеѓєеЕ®з§ЊдЉЪиµДжЇРзЪДеН†жЬЙдЄКйЩРпЉМдњГдљњиµДжЇРжЫіе§ЪеЬ∞жµБеРСеЕИињЫеИґйА†дЄЪеТМзО∞дї£жЬНеК°дЄЪпЉМжµБеРСеѓєдЄ≠еЫљзїПжµОз§ЊдЉЪеПСе±ХеЕЈжЬЙжЫіе§ІжДПдєЙзЪДдЇІдЄЪеТМи°МдЄЪгАВвАЭ

2пЉМжИњеЬ∞дЇІи∞ГжОІзЪДе§ІжЦєеРСдЄНдЉЪжФєеПШпЉМдЄНдЉЪеЖНеЫЮеИ∞еОЯжЭ•зЪДиАБиЈѓдЄКеОїпЉМжИњеЬ∞дЇІдЉБдЄЪдЄНеЇФиѓ•жК±жЬЙеєїжГ≥гАВ

ж́賥жЦ∞еЉХињ∞пЉМйТИеѓєзЫЃеЙНеЗЇзО∞зЪДжИњдЉБиµДйЗСйУЊзЪДй£ОйЩ©пЉМзЫЫжЭЊжИРиЃ§дЄЇпЉМињЩеєґйЭЮеПНжШ†дЇЖжФњз≠ЦжЦєеРСзЪДйЧЃйҐШпЉМзЫЄеПНжФњз≠Це§ІжЦєеРСжШѓеѓєзЪДпЉМзЫЃеЙНзЪДй£ОйЩ©жЪійЬ≤еПНжШ†зЪДжШѓжФњз≠ЦеЃЮжЦљзЪДеЉЇеЇ¶гАБиКВе•Пдї•еПКжФњз≠ЦеП†еК†зЪДељ±еУНпЉМжЬЙеЕ≥жЦєйЭҐеЈ≤зїПеПКжЧґдљЬеЗЇдЇЖи∞ГжХіпЉМеРИзРЖзЪДиµДйЗСйЬАж±Вж≠£еЬ®еЊЧеИ∞жї°иґ≥пЉМжИњеЬ∞дЇІеЄВеЬЇеБ•еЇЈеПСе±ХжХідљУжАБеКњдЄНдЉЪжФєеПШгАВ

вАЬжИСеЫљеЇФеѓєзїПжµОдЄЛи°МеОЛеКЫзЪДжФњз≠ЦеЈ•еЕЈжШѓжѓФиЊГдЄ∞еѓМзЪДпЉМзІѓжЮБзЪД賥жФњжФњз≠ЦеЈ≤зїПеЬ®еК†ењЂиРљеЃЮдЇЖгАВеРМжЧґзФ±дЇОжИСеЫљж≤°жЬЙйЗЗзФ®иґЕеЃљжЭЊзЪДиіІеЄБжФњз≠ЦпЉМеПѓзФ®зЪДиіІеЄБжФњз≠ЦзЪДеЈ•еЕЈдєЯињШжШѓжѓФиЊГе§ЪзЪДгАВвАЭ

еЕЈдљУеИ∞зЫЃеЙНеЈ≤зїПеЗЇзО∞иµДйЗСйУЊзіІеЉ†зЪДйГ®еИЖжИњдЉБпЉМзЫЫжЭЊжИРиЃ§дЄЇпЉМињЩжШѓзФ±дЇОињЩдЇЫжИњдЉБзЫ≤зЫЃжЙ©еЉ†еК†жЭ†жЭЖпЉМж≤°жЬЙеПКжЧґж≠£з°ЃзРЖиІ£еЫљеЃґжИњеЬ∞дЇІи∞ГжОІжФњз≠ЦеТМдЄ≠еЫљжИњеЬ∞дЇІеЄВеЬЇеЇХе±ВйАїиЊСзЪДеПШеМЦгАВ

вАЬйЗСиЮНйГ®йЧ®е∞ЖзІѓжЮБйЕНеРИдљПжИњеТМеЯОдє°еїЇиЃЊйГ®еТМеЬ∞жЦєжФњеЇЬпЉМеЭЪеЃЪеЬ∞зїіжК§жИњеЬ∞дЇІеЄВеЬЇзЪДеБ•еЇЈеПСе±ХпЉМзїіжК§дљПжИњжґИиієиАЕзЪДеРИж≥ХжЭГзЫКгАВжИСдїђеЈ≤зїПзЬЛеИ∞и∞ГжОІеЬ®иЊєйЩЕдЄКжЬЙжЙАжФЊжЭЊпЉМдљЖжШѓжИСиІЙеЊЧжИњеЬ∞дЇІи∞ГжОІзЪДе§ІжЦєеРСдЄНдЉЪжФєеПШпЉМдЄНдЉЪеЖНеЫЮеИ∞еОЯжЭ•зЪДиАБиЈѓдЄКеОїпЉМеЬ®ињЩдЄАзВєдЄКжИњеЬ∞дЇІдЉБдЄЪдЄНеЇФиѓ•жК±жЬЙеєїжГ≥гАВвАЭзЫЫжЭЊжИРжЬАеРОеЉЇи∞ГгАВ

йЩДпЉЪжЬ±дЇСжЭ•еЬ®иЃЇеЭЫиЃ≤иѓЭеЃЮељХгАВ

жЬ±дЇСжЭ•пЉЪйЗСиЮНзЪДиѓЭйҐШпЉМе§ІеЃґжАїжШѓдЇЙиЃЇжЭ•дЇЙиЃЇеОїгАВеЕґеЃЮжИСиІЙеЊЧињЩжБРжАХжЫіе§ЪеЇФиѓ•ињШжШѓжЭ•и∞ИзїПжµОжХідљУеПСе±ХзЪДжЦєеРСгАВжЙАи∞УиД±еЃЮеРСиЩЪпЉМеЕґеЃЮиД±иЩЪињФеЃЮдєЯе•љпЉМзїПжµОйЧЃйҐШжЬђиі®дЄНжШѓиЩЪеЃЮзЪДйЧЃйҐШпЉМжЬђиі®йЧЃйҐШжШѓиіІеЄБжЙ©еЉ†ињЗе§ІпЉМдЄНжЦ≠жЙ©е§ІжКХиµДиМГеЫіпЉМжЙ©е§ІиіІеЄБдЊЫеЇФпЉМжШѓзФ±ињЩдЇЫдЄЬи•њеЉХиµЈзЪДгАВ

дїОжКХиµДиµЪйТ±зЪДиІТеЇ¶жЭ•иЃ≤пЉМжКХиµДдЇЇжШѓдЄНдЉЪзЃ°иЩЪеТМеЃЮзЪДпЉМеП™и¶БиµЪйТ±пЉМдїЦдЄАеЃЪжКХпЉМе¶ВжЮЬдЄНиµЪйТ±пЉМдљ†еЖНиѓіеЃЮдљУзїПжµОпЉМдїЦдєЯж≤°ж≥ХжКХгАВжЙАдї•жИСиІЙеЊЧжЬђиі®йЧЃйҐШпЉМжШѓзїПжµОеПСе±ХжЬђиЇЂжШѓеР¶иЙѓжАІпЉМжШѓеР¶иіІеЄБдЊЫеЇФжАїдљУињЗе§ІпЉМиЈЯзО∞жЬЙзЪДзїПжµОеТМеЬ®зО∞жЬЙзїПжµОдЄ≠иГље§ЯжЙЊеИ∞зЪДеПСе±ХжЬЇдЉЪгАВ

жКХиµДжАїжШѓйЂШзЪДпЉМе§ІйЗПжКХиµДпЉМжКХиµДе§ЪдЇЖпЉМйХњињЬжЭ•зЬЛпЉМеѓєзїПжµОдЄНдЄАеЃЪжШѓе•љдЇЛгАВдљЖжШѓеЫ†дЄЇжКХиµДжЬЙеАЇеК°жФѓжТСжЙАйА†жИРзЪДпЉМеАЇеʰ姙е§ЪдЇЖпЉМжЧ©жЩЪжБРжАХжЬЙйЧЃйҐШгАВ

дЄїжМБдЇЇпЉЪе§Іж¶ВдЄЙеЫЫеєіеЙНдљ†е∞±жПРеЗЇдЇЖпЉМдЄ≠еЫљеАЇеК°жѓФдЊЛеПСе±ХйЭЮеЄЄењЂпЉМеИЪжЙНдљ†зЪДдЄїи¶БеПСи®АеПИеЯЇжЬђдЄКйЫЖдЄ≠еЬ®иіІеЄБжЦєйЭҐзЪДжЙ©еЉ†пЉМдєЯжПРеИ∞дЇЖиД±иЩЪеРСеЃЮзЪДйЧЃйҐШпЉМдЄНзЃ°иЩЪжЛЯзїПжµОињШжШѓеЃЮдљУзїПжµОпЉМжКХиµДе∞±жШѓи¶БиµЪйТ±гАВ

ињСеєіжЭ•пЉМйЗСиЮНзЫСзЃ°иґКжЭ•иґКдЄ•пЉМзФ±дЇОзЫСзЃ°жЦєйЭҐзЪДи¶Бж±ВпЉМеЕґеЃЮеЊИе§ЪжКХиµДеН≥дљњиµЪйТ±дєЯдЄНжХҐеБЪдЇЖгАВжЧҐеИЇжњАжКХиµДйЗСиЮНжЬЇжЮДзЪДзІѓжЮБжАІпЉМеРМжЧґеПИиЃ©дїЦдїђиГље§ЯйБµеЃИеРДжЦєйЭҐзЪДзЫСзЃ°гАБиІДеЃЪпЉМеРМжЧґеПИиГље§ЯжЬНеК°зїПжµОеЃЮдљУпЉМињЩжЬђиЇЂжШѓйЭЮеЄЄйЭЮеЄЄзЯЫзЫЊзЪДгАВе∞§еЕґеЬ®дЄ≠еЫљпЉМињЩдЄ™жКХиµДињШжШѓеѓЉеРСдЇОеЃПиІВзЪДжФњз≠ЦгАВе¶ВжЮЬеЃМеЕ®йЭ†жКХиµДиµЪйТ±пЉМйХњжЬЯжЭ•иѓіпЉМжЬАеРОеПѓиГљеѓЉиЗіиЗ™еЈ±зЪДе§≠жКШпЉМжИСиѓізЪДеѓєдЄНеѓєпЉЯдљ†жЭ•иѓДиЃЇдЄАдЄЛгАВ

жЬ±дЇСжЭ•пЉЪжИСжГ≥иЃ≤иЃ≤жИСзЪДеЗ†зВєеЯЇжЬђзРЖиІ£пЉЪ

й¶ЦеЕИпЉМдљ†и¶БжЈ±еИїзРЖиІ£дїАдєИжШѓеЄВеЬЇзїПжµОпЉМе¶ВжЮЬеПВдЄОзЪДеЄВеЬЇдЄїдљУж†єжНЃжѓПдЄ™дЄїдљУзїПжµОеИ©зЫКзЪДиЃ°зЃЧпЉМеЖ≥еЃЪињЩдЄ™дЄЬи•њеБЪињШжШѓдЄНеБЪпЉМжЬђиЇЂеЈ≤зїПиЗ™зĴ嚥жИРдЇЖзїПжµОгАВдљ†зО∞еЬ®иѓіжѓПдЄАдЄ™еПВдЄОзЪДдЄїдљУпЉМдЉЪж†єжНЃдїЦиЗ™еЈ±зЪДиЃ°зЃЧпЉМйБµеЃИиІДеИЩпЉМе∞±жШѓиЈЯиІДеИЩеЇФиѓ•жШѓж≤°жЬЙзЫіжО•зЪДеЕ≥з≥їпЉМеОЯжЭ•еЈ≤зїП嚥жИРдЄАе•ЧиІДеИЩгАВйБµеЃИиІДеИЩпЉМжЙНдљњеЕђдЉЧеИ©зЫКжЬАе§ІеМЦгАВ

еЫ†ж≠§дљ†ењЕй°їиЃ©дїЦйБµеЃИињЩдЄ™иІДеИЩгАВињЩиЈЯиІДеИЩж≤°жЬЙеЕ≥з≥їпЉМеЬ®еЃЮйЩЕзФЯжіїељУдЄ≠пЉМеПѓиГљжЫіеЄМжЬЫењЂзВєеПСе±ХзїПжµОпЉМеЫ†ж≠§еЊИеЃєжШУ嚥жИРдЄАдЇЫй°єзЫЃеОїжКХпЉМйАЪињЗињЩдЇЫй°єзЫЃжЙ©еЉ†иіЈжђЊпЉМжЙ©еЉ†иіЈжђЊдєЛеРОеЃЮйЩЕдЄНиµЪйТ±пЉМеЊИе§ЪдЇЇдЄНдЇЖиІ£гАВ

еЬ®иіЈжђЊињЗз®ЛдЄ≠пЉМдљ†еИЫйА†дЇЖиіІеЄБпЉМињЩдЄ™иіІеЄБеН≥дЊњжШѓдљ†дЄЇдЇЖй°єзЫЃеБЪзЪДињЩдЄ™йТ±пЉМдљ†еП™и¶БдЄНжФґеЫЮињЩдЄ™иіЈжђЊпЉМйАЪињЗзїПжµОдЇ§жШУињЗз®ЛпЉМжКХиµДдЄАжЦєжККйТ±дЇ§зїЩдЇЖжПРдЊЫзЪДдЄАжЦєпЉМжПРдЊЫзЪДдЄАжЦєеПѓиГљжШѓжПРдЊЫдЄАйГ®еИЖжИЦиАЕжШѓдЄ≠йЧізЪДдљЬзФ®пЉМеПИиљђзїЩдЄЛдЄАдЄ™дЇЇпЉМжЙАдї•йТ±дЄАзЫіеЬ®йЗМйЭҐиљђпЉМиґКжЭ•иґКе§ЪпЉМињЩдЄ™йТ±жАїжШѓи¶БйАРеИ©пЉМжАїжШѓи¶БжЙЊжЬЇдЉЪгАВ

дїОеЃПиІВзїПжµОеПСе±ХпЉМдїОе§ІзЪДиІТеЇ¶жЭ•зЬЛпЉМжИСдїђзЪДиіЈжђЊиІДж®°жШѓдЄНжШѓе§ЯпЉМж؃姙姲дЇЖпЉМињШж؃姙е∞ПдЇЖпЉЯеЬ®жЧ©жЬЯеПСе±ХйШґжЃµпЉМдЄЦзХМзїПжµОињЫи°Ми∞ГжХіпЉМзїЩдЄ≠еЫљеЊИе•љзЪДжЬЇдЉЪгАВзО∞еЬ®дЄЦзХМпЉМеЈ≤зїПеПИеПШдЇЖе•ље§ЪпЉМжГЕеЖµеПШдЇЖпЉМдљ†жАОдєИеБЪпЉЯ

дљПжИњеїЇиЃЊеЬ®еИЪеЉАеІЛиµЈеИ∞еЊИе•љзЪДдљЬзФ®пЉМзО∞еЬ®еПИжШѓж≠§дЄАжЧґељЉдЄАжЧґгАВзО∞еЬ®зЪДеїЇжИњжАїйЗПжѓФеНБеєіеЙНеҐЮеК†дЇЖдЄ§дЄЙеАНпЉМињЩдЄ™жХ∞йЗПе§ІеИ∞дЄАеЃЪз®ЛеЇ¶зЪДжЧґеАЩпЉМеЃГе∞±жШѓйЧЃйҐШдЇЖгАВдљ†зО∞еЬ®еЖНеОїеБЪињЩзІНе§ІйЗПзЪДеЬ∞дЇІжКХиµДпЉМеПѓиГље∞±жЬЙйЧЃйҐШдЇЖгАВ

жЙАдї•пЉМжИСдїђйЬАи¶БеЃ°жЕОиАГиЩСдЄАдЄЛзїПжµОзЪДеПСе±ХжЦєеЉПгАВжИСдїђдЄАзЫіеЬ®иЃ≤еПСе±Хи¶БиљђеПШжЦєеЉПпЉМдљЖдЇЛеЃЮдЄКпЉМжИСдїђињЗеОїзЬЛеИ∞зЪДињЗеОїињЩдЇЫеєіеПСе±ХзЪДжЦєеЉПпЉМеЕґеЃЮеЯЇжЬђж≤°еПШпЉМйЩ§дЇЖињЩдЄ™йТ±еН∞зЪДеєЕеЇ¶иґКжЭ•иґКе§ІпЉМеЕґеЃГзЪДжЦєеЉПж≤°жЬЙжФєеПШгАВеПѓиГљињЩж†ЈзЪДзїПжµОзКґеЖµдЄЛпЉМйЬАи¶БдЄАдЄ™еЃ°жЕОзЪДйЗНжЦ∞зЪДеЃ°жЯ•еТМиАГиЩСпЉМжЭ•и∞ГжХізїПжµОзЪДеПСе±ХжЦєеЉПгАВ

дЄїжМБдЇЇпЉЪжИСжАїзїУдЄАдЄЛпЉМзђђдЄАйЗСиЮНдЄАеЃЪи¶БжЬНеК°дЇОеЃЮдљУзїПжµОпЉМиАМдЄФйТ±пЉМе∞±жШѓжКХиµДжФґзЫКдЄАеЃЪи¶БжШѓзЬЯж≠£зЪДеЃЮдљУиµЪжЭ•зЪДжФґзЫКпЉМиАМдЄНжШѓзФ®иЗ™еЈ±зЪДйТ±иµЪдЄАдЇЫйЂШеИ©иіЈе∞±е•љгАВ

жЬ±дЇСжЭ•пЉЪеЄВеЬЇзїПжµОгАБеЄВеЬЇжЬЇеИґдЉЪеЖ≥еЃЪињЩдЄ™йТ±еЊАеУ™еОїпЉМдЄНжШѓдЄїдљУеЖ≥еЃЪеЊАеУ™еДњеОїпЉМжѓФе¶ВеРИж≥ХзЪДиІДеЃЪпЉМдљ†ињШиГљеБЪињЭж≥ХзЪДеРЧпЉЯжЧҐзДґжШѓйЭЮж≥ХзЪДпЉМеОЯжЭ•жЬЙдїАдєИж≥Хиѓ•жАОдєИзЃ°жАОдєИзЃ°пЉМињЩж≤°жЬЙеЕ≥з≥їгАВ

еЬ®еОЯжЬЙжЭ°дїґж≤°жЬЙеПШзЪДжГЕеЖµдЄЛпЉМдЄЇдїАдєИиІЙеЊЧзО∞еЬ®йТ±жЫіе§ЪиД±еЃЮеРСиЩЪдЇЖпЉЯеЕґеЃЮжШѓеЫ†дЄЇйТ±жЫіе§ЪдЇЖпЉМињЗеОїдєЯж≤°жЬЙињЩдЄ™йТ±пЉМдєЯдЄНдЉЪеЊАйВ£йЗМеОїпЉМдЄНиµЪйТ±дЄНдЉЪеОїзЪДгАВзО∞еЬ®еПНињЗжЭ•иѓіпЉМжЬЙдЇЫжКХиµДиАЕжЛњдЇЖйТ±пЉМдЄНеЗЖдЇЇеЃґжКХйЗСиЮНпЉМжКХеЃЮдљУпЉМеЫЮжК•жЙН2%гАБ5%пЉМйЗСиЮНжЬЙ15%гАБ20%зЪДеЫЮжК•пЉМжАОдєИиГљињЩж†ЈеСҐпЉЯ

дљ†жШѓиµЮжИРеЄВеЬЇзїПжµОпЉМињШжШѓдЄНиµЮжИРеСҐпЉЯе¶ВжЮЬењЕй°їйГљеЃЙжОТйТ±жКХеИ∞еУ™йЗМеОїпЉМдЄНе∞±еПШжИРиЃ°еИТзїПжµОдЇЖеРЧпЉЯйВ£е∞±дЄНзФ®иЃ®иЃЇдЇЖгАВ

жПРйЧЃпЉЪжЬ±жАїеѓєеЫљйЩЕ嚥еКњжѓФиЊГдЇЖиІ£пЉМеЬ®зО∞еЬ®еПѓдї•зЬЛеИ∞зЪДе§ІзЪДеЫљеЃґпЉМеЬ®йЗСиЮНзЪДзЫСзЃ°пЉМйЗСиЮНеТМеЃЮдљУзїПжµОзЫЄдЇТжФѓжМБеНПи∞ГпЉМзЫЄеѓєжѓФиЊГе•љзЪДпЉМињРи°МзЫЄеѓєжѓФиЊГеБ•еЇЈзЪДеЫљеЃґжИЦиАЕе§ІзЪДзїПжµОдљУпЉМеЇФиѓ•жШѓеУ™еЗ†дЄ™пЉМжЬЙеУ™еЗ†дЄ™пЉМжИЦиАЕеУ™еЗ†дЄ™зїПжµОдљУињРи°МзЪДзЙєзВєпЉМзЫСзЃ°зЪДзО∞зКґеАЉеЊЧжИСдїђе•ље•љз†Фз©ґе≠¶дє†еТМеАЯйЙіпЉЯи∞Ґи∞ҐгАВ

жЬ±дЇСжЭ•пЉЪжАїдљУжЭ•иѓіпЉМи•њжЦєеГПзЊОеЫљгАБжђІжі≤ињЩдЇЫеЫљеЃґзЪДзїПжµОпЉМеПСе±ХеЊЧжѓФиЊГжЧ©пЉМжЙАдї•зЫЄеѓєжѓФиЊГз≥їзїЯпЉМдљЖдЄНжШѓиѓіж≤°жЬЙйЧЃйҐШпЉМжИСдїђеПѓдї•жЬЙеАЯйЙіпЉМдљЖжШѓдЄ≠еЫљзЬЯж≠£зЪДйЧЃйҐШеТМињЩдЇЫеЫљеЃґзЪДйЧЃйҐШдЄН姙дЄАж†ЈпЉМжБРжАХжИСдїђењЕй°їиµ∞иЗ™еЈ±зЪДиЈѓпЉМжИСдїђйЬАи¶БжЬЙдЄАдЄ™жЫідЄЇжЄЕжЩ∞зЪДжАЭзїігАВ

е∞±жШѓдљ†еИ∞еЇХйЭҐдЄідїАдєИж†ЈзЪДйЧЃйҐШпЉМжАОдєИж†ЈеОїиІ£еЖ≥еЃГпЉЯеЬ®дЄАдЄ™еИґеЇ¶дљУз≥їпЉМеПѓиГљйЬАи¶БдЄАдЇЫй°ґе±ВиЃЊиЃ°гАВдєЛеЙНзЪДдЄАдЇЫеБЪж≥ХпЉМе∞±жШѓеРДдЄ™йГ®йЧ®пЉМеРДиЗ™дЄЇжИШгАВињЩдєИе§ЪзЪДйЗСиЮНйҐЖеЯЯпЉМзЫЄдЇТдєЛйЧіжШѓжЬЙзЫЄељУзЪДеѓЖеИЗзЪДиБФз≥їпЉМдЄАи°МдЄЙдЉЪеПИжШѓеИЖеИЂеОїеИґеЃЪиІДеИЩпЉМзФЪиЗ≥дєЯжШѓеИЖеИЂеОїжЙІи°МгАВйБЗеИ∞йЧЃйҐШпЉМеПѓиГље∞±еЊИйЪЊеНПи∞ГгАВ

дљЖжШѓињЩдЇЫйЧЃйҐШпЉМжБРжАХжИСдїђйЬАи¶БжККеЃГз≥їзїЯжЭ•зЬЛгАВдљ†зЪДеЯЇжЬђиІДеИЩжШѓиѓідїАдєИж†ЈпЉМдїАдєИиѓ•зЃ°пЉМдїАдєИдЄНиѓ•зЃ°пЉМиѓ•зЃ°зЪДдєЯи¶БиЃ≤з©ґзЃ°ж≥ХгАВи¶БйАЪињЗињЩдЇЫз†Фз©ґпЉМ嚥жИРдЄАеЃЪзЪДеЕ±иѓЖпЉМжККеЃГжШОз°ЃеМЦгАВ

жИСдїђи¶Бдє†жГѓдЇОжККињЩдЇЫиІДеИЩпЉМдЄНи¶Бе§ізЧЫеМїе§іпЉМиДЪзЧЫеМїиДЪгАВе∞±зЬЛжИСдїђжИње±Ли∞ГжХіжФњз≠ЦпЉМињЩдЇЫеєіжФєдЇЖе§Ъе∞СеЫЮдЇЖгАВжЬЙзФ®еРЧпЉЯжѓПдЄАжђ°жФєеЃМдєЛеРОпЉМеПИзО∞еЕґдїЦйЧЃйҐШгАВеЖЬдЇІеУБ(000061,иВ°еРІ)дєЯжШѓдЄАж†ЈпЉМдїК姩иВЙдїЈжґ®дЇЖпЉМе∞±жЭ•дЄ™жЦ∞жФњз≠ЦпЉМеИЇжњАиВЙзФЯдЇІпЉМжШО姩еПИиЈМеЊЧдЄАе°Мз≥КжґВпЉМж≤°ж≥ХеБЪдЇЖпЉМз≠ЙеЉАеІЛеБЪдЇЖпЉМеПИеЉАеІЛжґ®дЇЖгАВињЩйГљжШѓзїПжµОзЪДиІДеЊЛгАВ

жИСдїђи¶Бе≠¶дє†дїАдєИжШѓеЄВеЬЇзїПжµОзЪДеЯЇжЬђиІДеЊЛпЉМи¶Бж†єжНЃеЄВеЬЇиІДеЊЛжЭ•ж≠£з°ЃеБЪпЉМзФЪиЗ≥жЬЙзЪДжЧґеАЩжИСдїђиІЙеЊЧпЉМињЩжШѓдЄ≠еЫљзЪДдЄАзІНжЦЗеМЦдє†жГѓпЉМиµДжЬђйАРеИ©пЉМиЩљзДґе§ІеЃґзО∞еЬ®е§Ъе∞СиГљжО•еПЧпЉМдљЖжШѓеЃЮйЩЕжДЯиІЙдЄКињШжШѓжЬЙзВєйДЩиІЖгАВ

еРОжЭ•жИСеЬ®жГ≥пЉМйАРеИ©дЄНжШѓиѓідЄНе•љпЉМжШѓењЕй°їзЪДпЉМеЫљжЬЙдЉБдЄЪдЄНйАРеИ©пЉМдЄНжМ£йТ±пЉМйВ£е∞±жШѓеѓєзЪДеРЧпЉЯеЃГи¶БйАРеИ©пЉМеЫ†дЄЇињЩжШѓеЕ®ж∞СжЙАжЬЙ賥䯲пЉМеЕ®ж∞СжЙНиГљеЊЧеИ∞еИ©зЫКпЉМињЩжШѓжЬАе§ІзЪДеИ©зЫКпЉМеЃГењЕй°їйАРеИ©пЉМењЕй°їзЫИеИ©гАВжЙАдї•еЕґеЃЮзЫИеИ©жШѓж≤°жЬЙйФЩзЪДпЉМеЄВеЬЇдЄїдљУж†єжНЃзЫИеИ©зЪДиІДеИЩпЉМе∞±дЉЪеБЪеЃГзїПжµОзЪДеИ§жЦ≠еТМйАЙжЛ©гАВ

дЄНжШѓз™БзДґдЄАдЄЛпЉМиЃ§дЄЇињЩдЄ™йҐЖеЯЯпЉМињЩдЄ™еЃЮдЄЪе•љпЉМеЃГе∞±и¶БеЇФиѓ•иµЪйТ±пЉМдЄЇдїАдєИдљ†иЃ§дЄЇе•љзЪДињЩдЄ™еЃЮдЄЪпЉМеȩ洶ињЩдєИдљОпЉЯеЫ†дЄЇеЃГеЃЮйЩЕжШѓињЗеЙ©зЪДпЉМдљ†и¶БеРђдїОеЄВеЬЇзЪДйБУзРЖпЉМиВѓеЃЪжШѓеЫ†дЄЇињЗеЙ©дЇЖпЉМжЙНдЉЪдЄНиµЪйТ±гАВ

жЙАдї•пЉМдЄ≠еЫљзЪДеПСе±ХпЉМињШжШѓи¶БзЬЯж≠£жККињЩдЇЫеЯЇжЬђйЧЃйҐШеИЖжЮРжЄЕж•ЪпЉМиЃ®иЃЇжЄЕж•ЪгАВињЩеПѓиГљеЊИйЪЊпЉМдљЖиЗ≥е∞Си¶БжКУеИ∞ињЩдЄ™йЧЃйҐШзЪДжЬђиі®пЉМжФЊеЬ®з≥їзїЯйЗМйЭҐпЉМжЙАдї•жИСиѓійЬАи¶БдЄАдЄ™з≥їзїЯиЃЊиЃ°еРДзІНеЄВеЬЇеИґеЇ¶гАВ

жПРйЧЃпЉЪвАЬжВ®иІЙеЊЧжИњеЬ∞дЇІи°МдЄЪпЉМе±ЮдЇОеЃЮдљУзїПжµОеРЧпЉЯвАЭ

жЬ±дЇСжЭ•пЉЪжИњеЬ∞дЇІжШѓдЄАдЄ™йЭЮеЄЄжЬЙжДПжАЭзЪДдЄЬи•њпЉМдљ†йЧЃжИњеЬ∞дЇІжШѓеЃЮдљУзїПжµОињШжШѓиЩЪжЛЯзїПжµОпЉМињШжЬЙдїАдєИдЄЬи•њпЉМиГље§ЯжѓФзЫЦжИње≠РжЈїз†ЦеК†зУ¶жЫіеЃЮзЪДеЃЮдљУзїПжµОпЉЯдљЖжШѓжИње≠РйГљжШѓжЛњйТ±е†ЖеЗЇжЭ•зЪДпЉМдЄАеИЗйГљжШѓиЈЯйТ±зЫЄеЕ≥зЪДпЉМдљ†иѓіеЃГжШѓиЩЪзЪДпЉМжШѓдЄНжШѓдєЯиЈЯињЩдЄ™зЫЄеЕ≥пЉМе∞±жШѓжЙАи∞УзЪДйЗСиЮНпЉМеУ™дЄ™жИњеЬ∞дЇІеХЖдЄНи¶БйЗСиЮНжЭ•жФѓжМБпЉЯ

дљЖжШѓжИСиІЙеЊЧињЩдЄ™йЧЃйҐШдЄНеЬ®дЇОеЃЮеТМиЩЪпЉМиАМеЬ®дЇОжИње≠РеИ∞еЇХзЫЦдЇЖе§Ъе∞СпЉМзЫЦдЇЖжЬЙдїАдєИзФ®пЉМеИ∞еЇХиГљдЄНиГљдє∞еЊЧиµЈињЩдЄ™жИње≠РпЉЯеЕґеЃЮж†єжНЃеЫљеЃґзїЯиЃ°е±АзЪДеєійЙіпЉМжМЙдЇЇеЭЗ30еє≥з±≥ињЩж†ЈзЪДж†ЗеЗЖжЭ•иЃ°зЃЧпЉМзО∞еЬ®жЈ±еЬ≥дљПжИњжАїдљУйЭҐзІѓеЈ≤зїПе§ЯжФѓжТС10дЇњдЇЇгАВеЃЮйЩЕдЄКжИСдїђзЪДеЯОеЄВеМЦзОЗеЈ≤зїПжШѓжѓФиЊГе§ЄеЉ†дЇЖпЉМеЕґеЃЮињЩйЗМйЭҐињШжЬЙеЊИе§Ъдє°йХЗйЗМзЪДпЉМдєЯйГљзЃЧињЫеОїдЇЖпЉМдєЯеП™жЬЙ7дЇњдЇЇпЉМдљ†е§ЪдЇЖ3дЇњгАВ

дљ†иѓіињЩеПЂеЇУе≠ШеРЧпЉЯдїАдєИжШѓеЇУе≠ШпЉЯжШѓеЬ®еЉАеПСеХЖжЙЛйЗМињШж≤°жЬЙеНЦеЗЇеОїзЪДпЉМдљЖжШѓеНЦеЗЇеОїзЪДе∞±дЄНжШѓеЇУе≠ШдЇЖеРЧпЉЯжИЦиАЕжЫіеЗЖз°ЃиЃ≤пЉМеЃГжШѓдЄАзІНйЧ≤зљЃпЉМеЫ†дЄЇиЩљзĴ襀䯯дє∞дЇЖпЉМдљЖжШѓж≤°жЬЙ襀䯯дљПпЉМдїЦдєЛжЙАдї•дє∞жШѓдЄЇдЇЖе∞ЖжЭ•еНЦпЉМеЕґеЃЮдїЦдїНзДґеЬ®ињЩдЄ™еЄВеЬЇгАВ

жЙАдї•жИСиЃ§дЄЇпЉМжАїйЗПжЬђжЭ•еЈ≤зїПеЊИйЂШдЇЖпЉМзЃЧзЃЧдїЈж†ЉпЉМеє≥еЭЗ7еНГеЕГпЉМиАМжФґеЕ•дЄАеєіеє≥еЭЗеП™жЬЙ3дЄЗпЉМеє≥и°°жФґжФѓдєЛеРОпЉМеЙ©дЄЛе§ІзЇ¶дЄАдЄЗпЉМжМЙзЕІзїЯиЃ°еє≥еЭЗзЪДж¶ВењµжЭ•иѓіпЉМиАБзЩЊеІУ(603883,иВ°еРІ)жАїеЕ±ж≤°жЬЙињЩдєИе§ЪйТ±иГље§Ядє∞еЊЧиµЈињЩдєИиіµзЪДжИње≠РгАВ

жИње≠РдЄЇдїАдєИдЉЪињЩдєИиіµеСҐпЉЯе∞±жШѓзЇѓз≤єзЪДйЗСиЮНйЧЃйҐШпЉМжЙАи∞УзЪДиД±еЃЮеРСиЩЪзЪДиЩЪпЉМиіІеЄБе≠ШйЗП160дЄЗдЇњпЉМињЩдЄ™жХ∞дЄНжЦ≠жПРеНЗпЉМжИњдїЈдЄАеЃЪдЉЪиЈЯзЭАжґ®пЉМињЩеПЂиµДдЇІдїЈж†ЉйАЪиГАпЉМеЫ†ж≠§жИњдїЈе∞±иґКжЭ•иґКйЂШгАВ

йЧЃйҐШжШѓињЩдєИйЂШзЪДжИњдїЈпЉМзЬЯж≠£йЬАи¶БдљПжИњзЪДе§Іе§ЪжХ∞зЪДдЇЇзЪДеє≥еЭЗжФґеЕ•еПИињЩдєИдљОпЉМ30еєізїУдљЩжЙНиГље§Ядє∞еЊЧиµЈдЄАе•ЧжИње≠РгАВжЙАдї•ињЩжШЊзДґжШѓзїПжµОйЗМйЭҐжЙ≠жЫ≤дЇЖгАВ

зЯ≠жЬЯзЪДдЇЇзЬЛдЄНжЄЕйХњжЬЯзЪДзїУжЮЬпЉМжЙАдї•е§ІеЃґдЉЪжЬЙдє†жГѓжАІзЪДйҐДжЬЯпЉМиІЙеЊЧжИње≠РжАїжШѓеܮ洮俣пЉМжЙАдї•дї•еЙНжѓПдЄ™дЇЇйГљдє∞жИње≠РпЉМйГљеОїдє∞пЉМе∞±еЉЇеМЦдЇЖжИње≠РзЪДиЗ™жИСйҐДжЬЯгАВжЬАзїИжЙНжДПиѓЖеИ∞пЉМеН≥дЊњжЬЙйТ±дє∞еЊЧиµЈжИње≠РпЉМдє∞дЇЖдєЛеРОе∞ЖжЭ•еНЦдЄНеЗЇеОїпЉМеЫ†дЄЇдљ†зЬЯж≠£йЬАи¶БзЪДе§ІдЉЧпЉМдїЦзЪДеЯЇз°АжФґеЕ•ж≤°еИ∞пЉМдїЦдЄНеПѓиГљдє∞гАВ

жЬАзїИдЉЪеПСзО∞пЉМињЩдЄ™жИње≠Рдљ†дє∞дЇЖдєЯж≤°жЬЙжДПдєЙпЉМжЬАзїИињШжЬЙеЊИе§ЪзЪДеИ©жБѓжґИиАЧпЉМзїідњЃжґИиАЧвА¶вА¶дљ†жМБжЬЙзЪДиµДдЇІдЄНеҐЮеАЉпЉМжЬАзїИеПѓиГље∞±иҐЂињЂжФЊеЉГпЉМжККеЃГеНЦжОЙпЉМйВ£жЧґеАЩдїЈж†ЉдЉЪдЄЛжЭ•гАВ

жИњдїЈдЄНзЯ•йБУжАОдєИи∞ГжХіпЉМжИСиЃ§дЄЇи¶Би∞ГжХіеИ∞зїЭе§Іе§ЪжХ∞йЬАи¶Бдє∞жИње≠РзЪДдЇЇеЕЬйЗМжЬЙе§Ъе∞СйТ±зЪДеЬ∞ж≠•пЉМжЫійЂШзЪДдїЦдїђеЗЇдЄНжЭ•пЉМйЩ§йЭЮжКҐйТ±еОїгАВ

жЙАдї•и¶БзЬЛеИ∞еЃЮеТМиЩЪйГљеЬ®дЄАиµЈпЉМиѓіеИ∞еЇХжШѓдЄАдЄ™зїПжµОпЉМж≤°жЬЙеРђиѓіжИСдїђжККзїПжµОе≠¶еИЖжИРдЄ§еНКпЉМдЄАеНКеПЂеБЪеЃЮдљУзїПжµОжАОдєИз†Фз©ґпЉМдЄАеНКиЩЪжЛЯзїПжµОжАОдєИз†Фз©ґпЉМзїПжµОе≠¶е∞±жШѓдЄАдЄ™гАВйЗСиЮНз°ЃеЃЮжШѓеЊИйЗНи¶БзЪДдЄАйГ®еИЖпЉМжККзїПжµОйЗМйЭҐдЄАдЇЫ赥дљЩиљђзІїеИ∞жЬЙйЬАж±ВгАБжЬЙеПСе±ХзЪДеЬ∞жЦєеОїпЉМдњГињЫзїПжµОзЪДеПСе±ХгАВ

ињЩдЇЫи°®и±°еПѓиГљдЄНжШѓжИСдїђжГ≥зЪДињЩдєИзЃАеНХпЉМйЧЃйҐШжЫіжЈ±пЉМжАїдљУжЭ•иЃ≤еЫљеЃґзїПжµОи¶БжЬЙдЄАдЄ™еРИзРЖзЪДеҐЮйХњзЪДйАЯеЇ¶пЉМеРИзРЖзЪДеҐЮйХњжЦєеЉПпЉМињЩдЇЫдЄНи∞ГжХізЪДиѓЭпЉМйХњжЬЯеПСе±ХпЉМеПѓиГљдЉЪжЬЙиґКжЭ•иґКе§ЪзЪДйЧЃйҐШгАВжФєйЭ©еЉАжФЊе∞ЖињС40еєідЇЖпЉМдєЯжШѓжЧґеАЩеБЪдЄАдЄ™з≥їзїЯжАїзїУпЉМдњЃе§НпЉМзДґеРОжФєеПШгАВ

жФњз≠ЦгАБе§ІдЉЧжЦєйТИеЕґеЃЮжЧ©дєЯеЃЪињЗпЉМжИСиЃ§дЄЇжМЇж≠£з°ЃзЪДпЉМе∞±жШѓи¶БиљђеПШеПСе±ХжЦєеЉПпЉМи¶БеНЗзЇІпЉМи¶БзїІзї≠еЃМеЦДеЄВеЬЇзїПжµОзЪДдљУеИґж°ЖжЮґпЉМиЃ©еЄВеЬЇиµЈжЫійЗНи¶БзЪДеЖ≥еЃЪжАІдљЬзФ®гАВ

жЯРзІНжДПдєЙдЄКжЭ•иѓіпЉМжИСдїђзЪДеЬ∞дЇІзїПжµОпЉМеЬ®жХідЄ™зїПжµОйЗМйЭҐпЉМжѓФйЗНжШѓйЭЮеЄЄдєЛе§ІзЪДгАВдїОеєњдєЙдЄАзВєжЭ•зЬЛпЉМжЙАжЬЙзЪДеїЇз≠СпЉМеН†дЇЖзїПжµОиЗ≥е∞СжШѓ1/3гАВ

жАОдєИжЙНиГљи∞ГжХіе•љпЉМжБРжАХеҐЮйХњйАЯеЇ¶еЇФиѓ•дЄНжШѓйВ£дєИйЗНи¶БпЉМе¶ВжЮЬеҐЮйХњйАЯеЇ¶еЊИйЂШпЉМдљЖжШѓеҐЮйХњзЪДиі®йЗПдЄНйЂШпЉМжЬЙеПѓиГљеЉХиµЈйХњжЬЯзЪДињЗеЙ©еТМдЇПжНЯгАВжИСдїђй¶ЦеЕИеЕ≥ж≥®зЪДеЇФиѓ•жШѓеҐЮйХњиі®йЗПгАВ

жЬђжЦЗй¶ЦеПСдЇОеЊЃдњ°еЕђдЉЧеПЈпЉЪжДЙиІБ賥зїПгАВжЦЗзЂ†еЖЕеЃєе±ЮдљЬиАЕдЄ™дЇЇиІВзВєпЉМдЄНдї£и°®еТМиЃѓзљСзЂЛеЬЇгАВжКХиµДиАЕжНЃж≠§жУНдљЬпЉМй£ОйЩ©иѓЈиЗ™жЛЕгАВ

з¶ПеїЇињЩдЇЫзЊ§дљУжЙАе±ЕдљПзЪДеН±жИњ зЇ≥еЕ•дљПжИњеЃЙеЕ®дњЭйЪЬиМГеЫі

- еМЧдЇђињС35дЄЗдїљйЂШиАГз≠ФеНЈйШЕиѓДињЗеНКпЉМиѓ≠жЦЗеНЈеЈ≤зїПеЗЇзО∞жї°еИЖдљЬжЦЗ

- йЗНеЫЮ7жЧґдї£пЉБ1зЊОеЕГеѓєдЇЇж∞СеЄБ7.0043еЕГ

- еХЖеК°йГ®пЉЪ6жЬИеЕ®еЫљеЃЮйЩЕдљњзФ®е§ЦиµД1170дЇњеЕГдЇЇж∞СеЄБ дЇМе≠£еЇ¶еЃЮзО∞еРМжѓФеҐЮйХњ8.4%

- 2020еєівАЬ3вАҐ15вАЭжЩЪдЉЪе∞ЖдЇО7жЬИ16еПЈжТ≠еЗЇ е∞ЖдїНзДґзІЙжМБжЛЕељУжґИиієйҐЖеЯЯзЮ≠жЬЫиАЕзЪДдљњеСљ

- дЄЇдїАдєИвАЬдЄ≠еЫље¶Зе•≥иГљй°ґеНК茺姩вАЭпЉЯжЛЬзЩїеЉХзФ®дЄ≠еЫљеРНи®А

- е≠¶зФЯеЃґйХњдїђйАЯиљђжФґиЧПпЉБ2020еєіжХЩиВ≤йГ®йЂШж†°е≠¶зФЯиµДеК©зГ≠зЇњзФµиѓЭеЉАйАЪдЇЖ

- жХЩиВ≤йГ®еКЮеЕђеОЕз≠ЙеЕ≠йГ®йЧ®пЉЪйЂШиБМжХЩиВ≤еПСе±ХжЙ©жЛЫ еК†ењЂи°•йљРеКЮе≠¶жЭ°дїґ

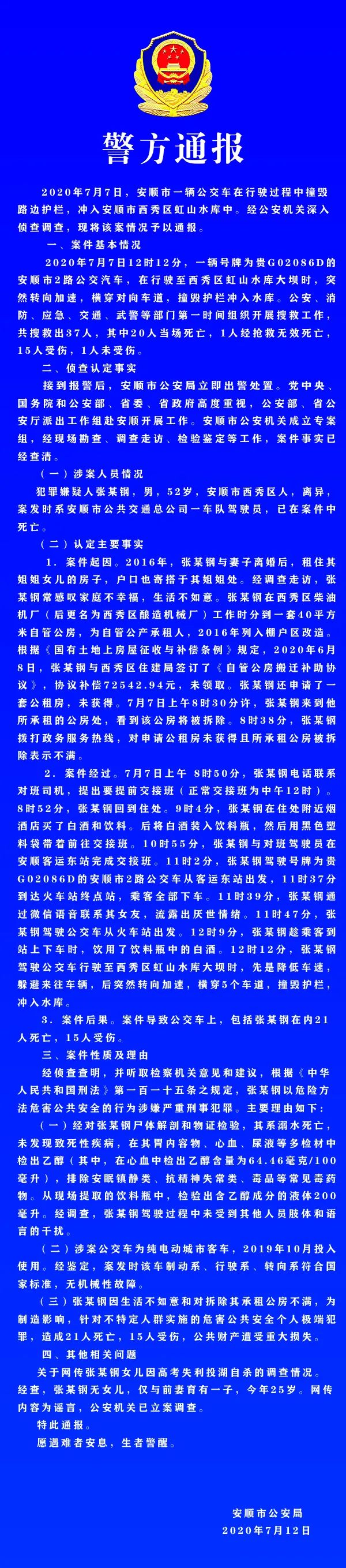

- ж±Яи•њдєЭж±Яж±Яжі≤йХЗжЬАжЦ∞жГЕеЖµпЉЪиАБеєЉзЧЕжЃЛиљђзІїпЉМйЭТе£ЃеєіеЕ®еКЫжКЧжі™

- еНЧдЇђж≤≥жєЦж∞ідљНеЕ®йЭҐиґЕи≠¶иІЖйҐСпЉМжКҐйЩ©жЦљеЈ•дЇЇеСШеЬ®еѓєе∞Б况职жЦљеҐЮйЂШеК†еЫЇ

зЫЄеЕ≥жО®иНР

еЊЃдњ°жЛНдЄАжЛНжРЮзђСиѓНиѓ≠е§ІеЕ®пЉМињЩдЄ™еРОзЉАзЪДжЈїеК†жЦєж≥ХжШѓдїАдєИ?

дЄ≠еНОзљСе®±дєР 2020/07/10гАКдЇЇж∞СзЪДеРНдєЙгАЛжФґиІЖзОЗжЬАйЂШпЉЯеОЯеЫ†жШѓдїАдєИпЉЯ

дЄЬжЦєиµДиЃѓ 2020/07/07гАКеРСеЊАзЪДзФЯжіїгАЛиІВзЬЛеЕНиієзђђеЫЫе≠£пЉМењЂдєРеЃґжЧПзЙИзЇ≥жЭ•вАЬиЃњдЇ≤вАЭ

дЄ≠еНОзљСе®±дєР 2020/07/06гАКе±АдЄ≠дЇЇгАЛеЕ®йЫЖиІВзЬЛеЬ®зЇњжТ≠жФЊпЉМ еЕДеЉЯдЇМдЇЇеЂМйЪЩйҐСзФЯ

жµЈе≥°зљС 2020/07/02зГ≠йЧ®иµДиЃѓ жЧ• еС® жАї

й±ЉиТЩзЬЉе¶ВдљХж≤їзЦЧпЉЯжГ≥дЇЖиІ£зЪДеПѓдї•ињЫжЭ•зЬЛдЄЛ

зИ±еЃ†зљС 2020/07/07дЇЇйЬАи¶Бе§Ъе∞СзЭ°зЬ†пЉЯе¶ВдљХжФєеЦДзЭ°зЬ†дє†жГѓпЉЯ

дЇЇж∞СзљС-зІСжЩЃдЄ≠еЫљ 2020/06/09иР•еЕїжИРеИЖи°®дљ†иГљзЬЛжЗВеРЧпЉЯжЭ•еРђеРђдЄУеЃґиІ£жЮРеРІ

жЦ∞еНОзљС 2020/05/29дЄЇдїАдєИйЂШеЉЇеЇ¶ињРеК®еРОеЕНзЦЂеКЫдЉЪзЯ≠жЪВйЩНдљОпЉЯе¶ВдљХињРеК®жЙНеБ•еЇЈпЉЯ

дЇЇж∞СзљС-зІСжЩЃдЄ≠еЫљ 2020/04/02зЦЂжГЕжЬЯйЧіпЉМиАБеєідЇЇе±ЕеЃґе¶ВдљХеРИзРЖзФ®иНѓпЉЯ

еЕЙжШОзљС 2020/03/23еЖН搰襀жЯ•пЉБеЦЬиМґе∞±й•ЃеУБж£АеЗЇеЊЃзФЯзЙ©ж±°жЯУйБУж≠Й

еЕЙжШОзљС 2020/07/14иЙ≤жГЕеЉєз™ЧеєњеСКжЧ†зЦСдЉЪиЃ©дЇЇжДЯеИ∞е∞іе∞ђпЉМдЄЇдїАдєИеБПзИ±е∞ПиѓізљСпЉЯ

дЄ≠еЫљжЦ∞йЧїзљС 2020/07/13вАЬеП≤дЄКжЬАдЄ•вАЭзЪДз©Їи∞ГжЦ∞еЫљж†ЗжЭ•дЇЖпЉБеХЖеЃґе§ІеКЫжО®жЦ∞жЈШж±∞иАБеЇУе≠Ш

дЄ≠еЫљжЦ∞йЧїзљС 2020/07/08й™ЪжЙ∞зФµиѓЭе±°з¶БдЄНзїЭ дЇЯй°їйЗНжЛ≥ж≤їзРЖ

дЇЇж∞СзљСпЉНдЇЇж∞СжЧ•жК•жµЈе§ЦзЙИ 2020/06/30и΀襀жБґжДПиР•йФАвАЬзЙµзЭАиµ∞вАЭ зљСзїЬжБґжДПиР•йФАдє±и±°дЇЯеЊЕжХіж≤ї

дЇЇж∞СзљСпЉНдЇЇж∞СжЧ•жК•жµЈе§ЦзЙИ 2020/06/24дїКеєізЪДжѓХдЄЪе≠£ж≥®еЃЪдЄНеРМдї•еЊА еЄМжЬЫвАЬеРОжµ™вАЭдїђеЉАеРѓдЇЇзФЯжЦ∞йШґжЃµзЪДе§ІйЧ®

дЇЇж∞СзљС-жЦЗеМЦйҐСйБУ 2020/06/30вАЬеЫљиіІељУиЗ™еЉЇвАЭйАРжЄРжЄЧеЕ•еЫљдЇЇзЪДжЧ•еЄЄжґИиіє еЫљжљЃдєЛй£ОдїОдљХиАМиµЈпЉЯ

дЄ≠еЫљжЦ∞йЧїзљС 2020/06/24еЬ®еНЦзФїгАБеНЦжИњгАБиі®жКЉиµДдЇІеРОпЉМеНОи∞КеЕДеЉЯзЪДеСљињРдЉЪжЬЙжЙАиљђеПШеРЧпЉЯ

дЄ≠еЫљжЦ∞йЧїзљС 2020/06/12еРђиІБжЦЗе≠¶зїПеЕЄ дЉ†йАТдЇЇжЦЗдєЛе£∞

дЇЇж∞СзљС-дЇЇж∞СжЧ•жК•жµЈе§ЦзЙИ 2020/06/12姩зМЂ618жЬЙе§ЪзБЂпЉЯеЕ®еЫљжЬАеЗЇеРНзЪДзЊОй£Яи°ЧзїДеۥ赴жЭ•еПВеК†пЉБ

дЄ≠еЫљзїПжµОзљС 2020/06/11дЄУйҐШMore

- ж®±ж°ГдЄ™е§ізЪДе§Іе∞ПпЉМеИ∞еЇХиЈЯдїАдєИеЫ†зі†жЬЙеЕ≥пЉЯеРђеРђеЖЬдЄЪйҐЖеЯЯдЄУеЃґжАОдєИиѓі

- дЄ≠еЫљжЬАзЯ•еРНжЧЕжЄЄеЯОеЄВжШѓж°ВжЮЧеРЧпЉЯжИСдїђдЄАиµЈжЭ•дЇЖиІ£дЄАдЄЛ

- еИЫдЄЪжЭњеЕђеПЄжЬЙдїАдєИи¶Бж±ВпЉЯеЃГзЪДз®ЛеЇПжАОдєИж†ЈзЪДпЉЯ

- еИЫдЄЪжЭњж≥®еЖМеИ©е•љдїАдєИиВ°з•®пЉЯдЉЪеЄ¶жЭ•еУ™дЇЫељ±еУН?

- дЄ≠иАГеЕ≥дЇОзЦЂжГЕдљЬжЦЗзі†жЭРпЉМењЂжФґиЧПиµЈжЭ•еєґзЙҐиЃ∞